Статьи

Статья опубликована в соответствии с законом Республики Беларусь

«О санитарно-эпидемическом благополучии населения»

с целью повышения информированности по вопросу обеспечения

санитарной охраны территории и эпидемического благополучия

по карантинным и другим особо опасным инфекциям

[Согласно пункту 1.3 «Перечня карантинных и других особо опасных инфекций, на которые распространяется действие Правил по санитарной охране территории Республики Беларусь» раздела 1 «Карантинные болезни»]

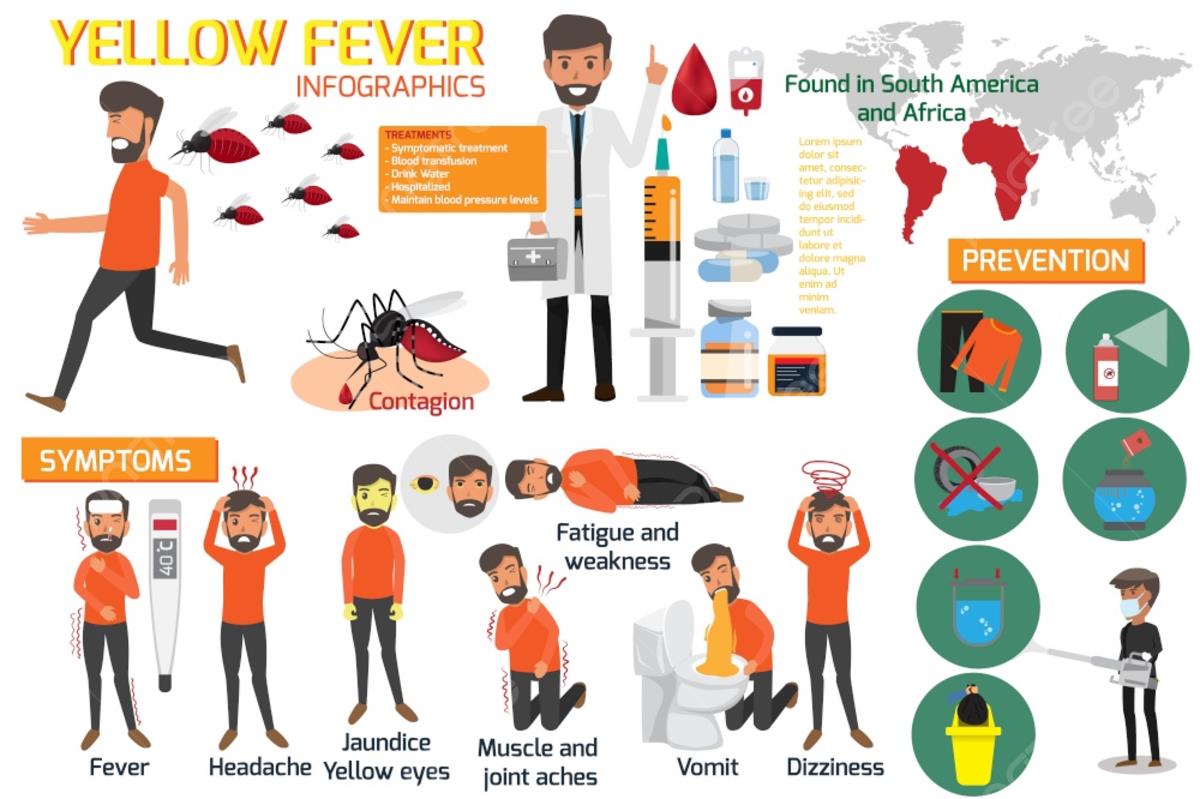

Жёлтая лихорадка – это острое вирусное заболевание, распространённое преимущественно в тропическом поясе Африки и Южной Америки; относится к особо опасным инфекциям, имеет высокую смертность среди госпитализированных пациентов.

Изучение начато в 1915 году, после первых успехов при лечении случаев заболевания. В связи с чем, была начата акция по искоренению жёлтой лихорадки в Западном полушарии. Вскоре городские очаги жёлтой лихорадки были практически ликвидированы и в Северной, и в Южной Америке. Но в 1928 году в Рио-де-Жанейро снова вспыхнула тяжелая эпидемия, за нею последовали эпидемии в других городах центральной части Южной Америки. Расследование истоков эпидемий привело к открытию лесных очагов и пониманию того, что жёлтая лихорадка существовала в Америке еще до Колумба.

В 1937 году американский вирусолог создал вакцину против жёлтой лихорадки, за изобретение которой была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине в 1951 году.

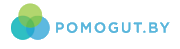

Болезнь распространена в ареале обитания комаров вида Aedes aegypti. Зоны распространения желтой лихорадки рассеяны по всему миру (рис. 1).

Рисунок 1 «Карта распространения жёлтой лихорадки в мире»

Диагностика

Желтая лихорадка с трудом поддается диагностике, особенно на ранних этапах. Тяжелые формы болезни можно принять за малярию, лептоспироз, вирусный гепатит, геморрагические лихорадки, заражение другими флавивирусами (например, денге) или отравление.

В некоторых случаях на ранних этапах болезни вирус может быть обнаружен путем анализа крови методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). На более поздних стадиях для диагностики проводится анализ на наличие антител.

Инкубационный период колеблется от 3 до 6 суток, изредка до 10 дней.

Клиническая картина заболевания характеризуется двухфазным течением (тяжёлое начало, короткий светлый промежуток, создающий впечатление улучшения, вторая тяжёлая фаза болезни).

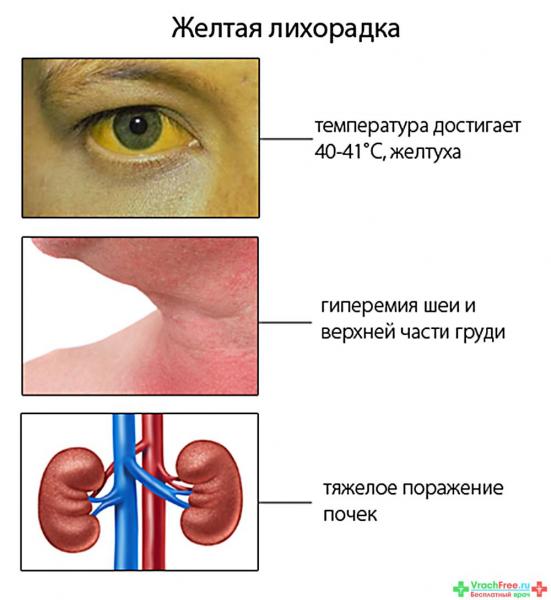

Течение заболевания варьируется по тяжести от умеренного лихорадочного состояния до тяжёлого гепатита с геморрагической лихорадкой. Тяжёлое течение характеризуется внезапным началом, сопровождающимся лихорадкой до 39—41 °С, ознобом, сильной головной болью, болью в мышцах спины и конечностей, тошнотой, рвотой. Характерен внешний вид больного: желтушное окрашивание кожи вследствие поражения печени (отсюда название заболевания); лицо красное, одутловатое, веки отечны (рисунок 2).

Рисунок 2

После короткого светлого промежутка может наступить шок, геморрагический синдром с развитием острой почечной недостаточности, развивается острая печеночная недостаточность. При молниеносном развитии болезни больной умирает через 3—4 дня.

Летальность заболевания составляет от 5—10 % до 15—20 %, а во время эпидемических вспышек — до 50—60 %.

Больной является источником заражения комаров даже при лёгких формах заболевания и должен быть абсолютно защищен от укусов комаров во избежание эпидемического распространения инфекции. С этой целью вокруг постели устанавливают сетки, металлические или марлевые. Такая изоляция больного необходима на протяжении первых 4 дней, так как позже этого срока он уже не является источником заражения комаров.

Важнейшими мерами борьбы со вспышками желтой лихорадки являются быстрое выявление случаев заболевания и проведение экстренных прививочных кампаний. При этом одна из трудностей заключается в неполном выявлении числа случаев заболевания: по оценкам ВОЗ, реальное число случаев превышает официальную статистику в 10–250 раз.

Желтолихорадочная вакцина считается одной из самых безопасных и высокоэффективных вакцин в истории вакцинологии. Надёжный иммунитет развивается в течение одной недели у 95 % привитых и сохраняется в течение 30—35 лет (по некоторым данным, пожизненно). В настоящее время во многих странах ревакцинация производится каждые 10 лет. Надёжным средством защиты при планируемом выезде в эндемичный по желтой лихорадке регион является плановая вакцинация.

Желтая лихорадка представляет собой серьезную глобальную угрозу. Это продемонстрировали две вспышки заболевания в Луанде (Ангола) и Киншасе (Демократическая Республика Конго), в ходе которых жёлтая лихорадка была завезена в другие страны, в частности Китай. В связи с этим была разработана международная «Стратегия ликвидации эпидемий желтой лихорадки (EYE)»; одним из элементов стратегии являются ограничения, устанавливаемые Международными санитарными правилами (см. пункт 12 Приложения 1).

Литература:

- Желтая лихорадка [Электронный ресурс] // Всемирная организация здравоохранения. – 2024. – Режим доступа: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/yellow-fever. – дата доступа: 29.01.2024.

Примечания:

Выявление случаев заболевания лихорадкой Ласса относится к ситуациям, перечисленным в Перечне осложнений санитарно-эпидемиологической обстановки, о которых необходимо информировать органы МЧС в соответствии с постановлением МЧС Республики Беларусь 19 от февраля 2003 г. N 17 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». А именно, согласно пунктам:

- случаи заболевания … с подозрением [на инфекцию] — чума, холера, желтая лихорадка, другие вирусные гемморрагические лихорадки, оспа обезьян, легионеллез, бешенство, сибирская язва, сап, мелиоидоз, ящур, орнитоз, бруцеллез, туляремия, лептоспироз, листериоз, болезнь Бриля, местный случай малярии;

- заболевания невыясненной этиологии (лихорадочное состояние более 5 дней; рвота более 5 раз в сутки на протяжении 3 дней) — до 10 случаев [на территории административного района].

В соответствии с Главой 10 «Специальные мероприятия по предупреждению завоза желтой лихорадки» Санитарных правил 3.4.17-6-2003 «Санитарная охрана территории Республики Беларусь» (Приложение 2):

- инкубационный период составляет 6 день;

- Самолет считается зараженным, если по прибытии на его борту имеется больной желтой лихорадкой;

- Любое транспортное средство, прибывшее из зараженного желтой лихорадкой района, должно иметь сведения о проведенной дезинсекции, внесенные в санитарную часть общей декларации воздушного транспорта;

- Гражданам Республики Беларусь, выезжающим в страны, имеющие зараженные желтой лихорадкой районы, рекомендуется проведение профилактической вакцинации в прививочных пунктах лечебно-профилактических учреждений, перечень которых устанавливается Минздравом Республики Беларусь. О проведенной вакцинации выдается международное свидетельство о вакцинации или ревакцинации против желтой лихорадки.

Внимание:

В случае возвращения из страны, где регистрируются случаи данного заболевания, если в последующие дни вы почувствуете себя плохо, обратитесь к врачу и сообщите ему, что Вы приехали из такого региона. Вызовите врача на дом, а не идите в поликлинику, не пользуйтесь до прихода врача общественным транспортом, постарайтесь, чтобы Вас не навещали в это время друзья, не ходите в места общественного пользования во избежание распространения болезни.

Приложение 1

Санитарно-гигиенические и противоэпидемические меры, которые могут быть применены в соответствии с действующими Международными санитарными правилами к транспортным средствам Республики Беларусь, находящимся на территориях других государств

(согласно Приложению 8 к Санитарным правилам 3.4.17-6-2003

«Санитарная охрана территории Республики Беларусь»

- Государство не применяет никаких санитарных мер по отношению к любому судну, которое пересекает его территориальные воды, в том числе морские каналы и другие водные пути, без захода в какой-либо порт или причаливания к берегу.

- Если по какой-либо причине это судно заходит в порт или причаливает к берегу, в отношении него могут быть применены все действующие в данном государстве законы и правила в пределах соответствующих положений Международных санитарных правил.

В случае, когда такое судно прибывает из зараженного района в период инкубации болезни, судно может быть подвергнуто медицинскому (санитарному) досмотру. При необходимости санитарные власти имеют право установить на борту санитарный пост для предупреждения любых неразрешенных контактов между судном и берегом, а также сброса с борта нечистот и отходов, которые могут привести к загрязнению вод порта, реки или канала.

- Никакие противоэпидемические меры не применяются в отношении пассажиров и экипажей благополучного в санитарном отношении судна, которое они не покидают.

- В отношении пассажиров и экипажа благополучного в санитарном отношении самолета, которые пролетают через территорию иностранного государства и которые не покидают зоны прямого транзита аэропорта этого государства, никакие санитарные меры не применяются. При отсутствии зоны прямого транзита и при необходимости пассажирам и экипажу выйти за пределы аэропорта их переезд осуществляется под контролем санитарных властей аэропорта.

- Командиры самолетов и капитаны судов до прибытия в аэропорт или порт иностранного государства обязаны заблаговременно информировать по радио власти соответствующего аэропорта или порта о случае инфекционного заболевания на борту.

- Другие санитарные меры, которые могут быть приняты в отношении судна, самолета, автодорожного или другого транспортного средства или контейнера, определяются в соответствии с условиями на борту на протяжении рейса или в момент медицинского досмотра в пределах требований Международных санитарных правил.

- По прибытии транспортного средства Республики Беларусь в аэропорт, порт, станцию другого государства зараженное лицо может быть высажено и изолировано местными санитарными властями.

- Санитарные власти иностранного государства могут установить эпидемиологическое наблюдение на срок инкубационного периода за любым лицом с подозрением на заражение, которое прибывает международным рейсом на любом транспортном средстве из зараженного района.

- Любые санитарные меры, помимо медицинского досмотра, которые были приняты в одном порту или аэропорту, не должны повторяться в следующем порту или аэропорту, если никаких эпидемических осложнений на борту судна или самолета за время следования не произошло.

- Самолет не считается прибывшим из зараженного района, если в таком районе он приземлялся только в каком-либо аэропорту, который не является зараженным.

- Любое транспортное средство Республики Беларусь, находящееся за рубежом, в случае отказа от вышеперечисленных мер, предписываемых санитарными властями, получает разрешение на немедленное отправление, однако на протяжении своего рейса оно лишается права захода в любой другой порт или аэропорт данного государства. Такому транспортному средству разрешается принимать на борт топливо, воду и продовольствие.

- Судно или самолет, прибывающие в порт или аэропорт, расположенный в зоне распространения переносчиков желтой лихорадки, не получают разрешения на отправление, если на транспортном средстве выявлен больной желтой лихорадкой и он не был изолирован, а на борту обнаружен переносчик возбудителя – комар Aedesaegypti. Такое транспортное средство подвергается мерам в соответствии с Международными санитарными правилами.

Приложение 2

Специальные мероприятия по предупреждению завоза желтой лихорадки

Инкубационный период желтой лихорадки при применении настоящих Правил устанавливается в шесть дней.

- Самолет считается зараженным, если по прибытии на его борту имеется больной желтой лихорадкой. Самолет считается подозрительным на заражение, если он следует из зараженного района или на его борту находился больной желтой лихорадкой, а работники СКП обнаруживают на борту самолета живых комаров. Любой другой самолет считается благополучным в санитарном отношении.

- В случае информации командира воздушного судна, прибывающего из зараженного желтой лихорадкой района, о наличии на борту комаров транспортное средство подвергается дезинсекции на санитарной стоянке транспортного предприятия.

- При выявлении на прибывшем транспортном средстве или во время рейса больного (подозрительного на заболевание) желтой лихорадкой последний подлежит госпитализации.

- Любое транспортное средство, прибывшее из зараженного желтой лихорадкой района, должно иметь сведения о проведенной дезинсекции, внесенные в санитарную часть общей декларации воздушного транспорта.

- Наличие действительного свидетельства о вакцинации против желтой лихорадки обязательно для каждого члена экипажа самолета, пользующегося любым аэропортом, расположенным в зараженном желтой лихорадкой районе. Перечень зараженных районов определяется ВОЗ и распространяется Минздравом Республики Беларусь в установленном порядке.

- Гражданам Республики Беларусь, выезжающим в страны, имеющие зараженные желтой лихорадкой районы, рекомендуется проведение профилактической вакцинации в прививочных пунктах лечебно-профилактических учреждений, перечень которых устанавливается Минздравом Республики Беларусь. О проведенной вакцинации выдается международное свидетельство о вакцинации или ревакцинации против желтой лихорадки (приложение 9).

- Отсутствие у гражданина Республики Беларусь международного свидетельства о вакцинации или ревакцинации против желтой лихорадки не может являться препятствием для выезда с территории Республики Беларусь. При отсутствии у гражданина Республики Беларусь международного свидетельства он предупреждается должностным лицом СКП, осуществляющим медико-санитарный досмотр, о возможности заболевания желтой лихорадкой и о возможном задержании в аэропорту прибытия на срок инкубационного периода.

Статья опубликована в соответствии с законом Республики Беларусь

«О санитарно-эпидемическом благополучии населения»

с целью повышения информированности по вопросу обеспечения

санитарной охраны территории и эпидемического благополучия

по карантинным и другим особо опасным инфекциям

[Согласно пункту 5.1 «Перечня карантинных и других особо опасных инфекций, на которые распространяется действие Правил по санитарной охране территории Республики Беларусь», разделу 5 «Энцефалиты»]

Энцефалит японский (далее — ЯЭ) – это острое вирусное заболевание, которое вызывается флавивирусом, относящимся к группе вирусов, вызывающих также другие особо опасные болезни, в том числе жёлтую лихорадку, лихорадку денге, лихорадку Западного Нила; распространяется комарами.

Комариный энцефалит описан после большой вспышки в Японии в 1871 году, охватившей более 6 тысяч человек. Смертность достигла 80 (!) %. Возбудитель японского энцефалита был впервые описан в 1930-е годы. В России первые случаи комариного энцефалита были зарегистрированы в 1938—1939 годах в Приморье. Первая публикация, посвящённая клинике болезни, принадлежит профессору А. Г. Панову в 1940 году.

Распространён во многих странах Азии, ежегодно вызывая почти 68 000 клинических случаев заболевания, число летальных исходов достигает от 13600 до 20400 случаев.

В 24 странах Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана существует эндемическая передача ЯЭ, угрожающая риском заражения более чем 3 миллиардам человек.

ЯЭ поражает главным образом детей. Большинство взрослых в эндемичных странах обладают природным иммунитетом, перенеся инфекцию в детстве, однако болезнь может затронуть лиц любого возраста. Крупные вспышки происходят с периодичностью 2-15 лет.

В 1 из 250 случаев заражения болезнь проходит в тяжелой форме. Инкубационный период составляет от 4–14 дней. У детей наиболее частыми начальными симптомами заболевания могут быть боль в нижней части живота и рвота. Тяжелая форма характеризуется стремительным установлением высокой температуры, головной болью, ригидностью затылка, дезориентацией, комой, спазмами, конвульсиями, спастическим параличом и возможной смертью. Среди лиц с симптомами болезни показатель летальности может достигать 30%.

Среди перенесших болезнь 20-30% страдают из-за постоянных когнитивных, поведенческих или таких неврологических осложнений, как паралич, периодические конвульсии или потеря речи.

Лекарства от этой болезни не существует. Лечение ориентировано на облегчение тяжелых клинических симптомов и оказание больному поддержки с целью преодоления инфекции.

Для профилактики ЯЭ имеются безопасные и эффективные вакцины. ВОЗ рекомендует включать вакцинацию против ЯЭ в национальные программы иммунизации во всех районах, где ЯЭ признается проблемой общественного здравоохранения.

Лица, совершившие поездку в зону эндемичную по вирусу ЯЭ и заболевшие энцефалитом, рассматриваются в качестве пациентов с подозрением на ЯЭ. Для подтверждения инфицирования ЯЭ и исключения других причин энцефалита требуется провести лабораторное исследование.

Всем лицам, совершающим поездки в эндемичные по японскому энцефалиту районы Японии следует принимать меры предосторожности против укусов комаров, чтобы сократить риск заболеть. Меры личной профилактики включают использование репеллентов, ношение одежды с длинными рукавами, спирали и испарители от комаров. Лицам, совершающим продолжительные поездки в районы, эндемичные по ЯЭ, рекомендуется вакцинироваться.

Примечания:

Выявление случаев заболевания лихорадкой Ласса относится к ситуациям, перечисленным в Перечне осложнений санитарно-эпидемиологической обстановки, о которых необходимо информировать органы МЧС в соответствии с постановлением МЧС Республики Беларусь 19 от февраля 2003 г. N 17 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». А именно, согласно пунктам:

- групповые случаи (5 и более человек): брюшной тиф, трихинеллез, клещевой энцефалит;

- заболевания невыясненной этиологии (лихорадочное состояние более 5 дней; рвота более 5 раз в сутки на протяжении 3 дней) — до 10 случаев [на территории административного района].

В соответствии с Главой 12 «Специальные мероприятия по предупреждению малярии, других опасных для человека болезней, передаваемых комарами» Санитарных правил 3.4.17-6-2003 «Санитарная охрана территории Республики Беларусь» (Приложение 1):

- транспортное средство, следующее из районов, эндемичных по малярии или другим Болезням, передаваемым комарами, должно быть свободно от комаров, для чего подвергается дезинсекции

- При стоянке самолета в аэропорту, где имеется риск заражения инфекционными болезнями, передаваемыми комарами, командиры обеспечивают применение экипажами и пассажирами репеллентов, особенно при нахождении на открытом воздухе в вечернее и ночное время, а также применение сеток на дверных проемах и иллюминаторах.

- Ведомственные организации здравоохранения обязаны сообщать в поликлиники по месту жительства соответствующих членов экипажей (бригад) о пребывании их на эндемичной территории для отметки в амбулаторных картах «выезжал в неблагополучные по малярии (лихорадке Денге, японскому энцефалиту) районы». При каждом обращении за медицинской помощью в течение всего периода диспансерного наблюдения с повышенной температурой в анамнезе эти контингенты подлежат лабораторному обследованию… госпитализации по показаниям

Литература:

- Японский энцефалит [Электронный ресурс] // Всемирная организация здравоохранения. – 2024. – Режим доступа: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/japanese-encephalitis. – дата доступа: 29.01.2024.

Приложение 1

Специальные мероприятия по предупреждению малярии, других опасных для человека болезней, передаваемых комарами

Любое транспортное средство, следующее из районов, эндемичных по малярии или другим Болезням, передаваемым комарами, должно быть свободно от комаров, для чего подвергается дезинсекции, сведения о которой вносятся в санитарную часть общей декларации воздушного судна.

- В случаях получения информации от командира (капитана, бригадира) транспортного средства, следующего из районов, эндемичных по малярии, или при обнаружении на таких транспортных средствах комаров во время досмотра в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь такие транспортные средства подвергаются дезинсекции.

- Дезинсекция любых транспортных средств по показаниям проводится до выгрузки багажа и груза.

- При выявлении больного (подозрительного) малярией во время рейса (в полете) из эндемичного района принимаются меры для его госпитализации в ближайшем аэропорту (порту, станции). Госпитализация больного лихорадкой Денге или японским энцефалитом осуществляется при наличии клинических показаний.

- При стоянке самолета в аэропорту, где имеется риск заражения инфекционными болезнями, передаваемыми комарами, командиры обеспечивают применение экипажами и пассажирами репеллентов, особенно при нахождении на открытом воздухе в вечернее и ночное время, а также применение сеток на дверных проемах и иллюминаторах.

- До и во время загранрейса транспортного средства в страны (районы), эндемичные по малярии, экипажу должна проводиться экстренная химиопрофилактика. Пассажиры информируются о правилах и схемах профилактики в эндемичных районах. В индивидуальных картах членов экипажа (бригад) делается запись о сроках пребывания в эндемичных районах и применяемой химиопрофилактике (препарат, доза, регулярность и продолжительность приема).

- Работники СКП, медицинских пунктов железнодорожных или автовокзалов при обращении к ним больных (пассажиров или членов бригад), подозрительных на малярию по клиническим симптомам и эпиданамнезу, обязаны организовать срочную госпитализацию. Если это невозможно для транзитных пассажиров, медицинский работник обязан взять на исследование кровь, дать однократную дозу хлорохина, оставить больного в изоляторе и срочно направить препараты крови в паразитологическую лабораторию территориального ЦГЭ.

Работники медпунктов вокзалов при получении сообщения о больном с подозрением на малярию должны встретить поезд и при необходимости организовать госпитализацию и оказание неотложной помощи больному.

- Санитарно-эпидемиологические учреждения в организациях и на объектах Белорусской железной дороги по месту комплектования поездных бригад, следующих в эндемичные по малярии местности, обязаны вести учет членов бригад и проводить информационно-разъяснительную работу по профилактике малярии. При обнаружении комаров в железнодорожных составах, прибывших из эндемичных местностей, проводится дезинсекция.

- Ведомственные организации здравоохранения обязаны сообщать в поликлиники по месту жительства соответствующих членов экипажей (бригад) о пребывании их на эндемичной территории для отметки в амбулаторных картах «выезжал в неблагополучные по малярии (лихорадке Денге, японскому энцефалиту) районы». При каждом обращении за медицинской помощью в течение всего периода диспансерного наблюдения с повышенной температурой в анамнезе эти контингенты подлежат лабораторному обследованию.

- Руководители предприятий и организаций независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, направляющие граждан Республики Беларусь в эндемичные по малярии страны, обязаны организовать их информирование об опасности заражения малярией, необходимости соблюдения мер профилактики (защита от укусов комаров, химиопрофилактика), обеспечить памятками о мерах профилактики инфекционных болезней, а также лекарственными препаратами для предупреждения заражения малярией.

- Руководители управлений (комитетов) и отделов здравоохранения местных исполнительных и распорядительных органов обязаны организовать оказание консультативной помощи гражданам, выезжающим в эндемичные по малярии страны, по вопросам профилактики в лечебно-профилактических учреждениях или в территориальных ЦГЭ.

ВНИМАНИЕ: ПОДЪЁМ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

ВИРУСНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ

В настоящий момент увеличивается число случаев вирусных заболеваний.

По данным Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

возбудителями ОРЗ согласно данным актуальных исследований в настоящем году станут вирусы

- гриппа А(H1N1), A(H3N2) (типичные для нашего региона)

- гриппа А нетипичного штамма (ямагатской «линии»)

- гриппа В

, а также негриппозные респираторные вирусы, в том числе:

парагрипп, аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, сезонные коронавирусы (не путать с COVID-19), бокавирусы

… в связи с чем повышена вероятность вспышек связанных с ними заболеваний.

В нынешнем эпидемическом сезоне вероятен высокий уровень заболеваемости гриппом. Среди заболевших, доля детей (возраст до 18 лет) составляет более 50%. В настоящий момент уровень заболеваемости растёт.

Помните, что главным средством профилактики и защиты является вакцинация.

Так, по состоянию на конец января по городу Минску вакцинировано от гриппа более 400 тыс. человек. Вакцины имеются в наличии во всех учреждениях здравоохранения.

В группе риска:

- люди старше 65 лет,

- лица с хроническими заболеваниями, а также

- дети до 3 лет.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

ЗАБОЛЕВАНИЯ ОСТРЫМИ

РЕСПИРАТОРНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ

НАХОДЯСЬ РЯДОМ С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ

- проводите как можно меньше времени в местах массового скопления людей;

- избегайте тесных контактов с людьми, имеющими признаки респираторного заболевания;

- находясь вблизи других людей, сами используйте медицинскую маску, если у вас появились симптомы болезни

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ГИГИЕНЫ РУК

- тщательно мойте руки с мылом после нахождения в общественных местах, перед приёмом пищи, прикосновениями к лицу;

- при необходимости используйте для антисептики рук специальные дезинфицирующие средства, размещённые в местах общественного пользования

ДОМА И НА РАБОТЕ

- проводите регулярное проветривание и влажную уборку помещения, в котором находитесь;

- придерживайтесь здорового, сбалансированного питания, достаточной физической активности на свежем воздухе в светлое время дня

- уделяйте время для качественного отдыха, сна

При появлении симптомов заболевания (повышение температуры тела, кашель, насморк, головная боль, боль в горле и т.д.) оставайтесь дома и вызвайте врача.

Статья опубликована в соответствии с законом Республики Беларусь

«О санитарно-эпидемическом благополучии населения»

с целью повышения информированности по вопросу обеспечения

санитарной охраны территории и эпидемического благополучия

по карантинным и другим особо опасным инфекциям

[Согласно пункту 2.1 «Перечня карантинных и других особо опасных инфекций, на которые распространяется действие Правил по санитарной охране территории Республики Беларусь», разделу 2 «Контагиозные вирусные геморрагические лихорадки»]

Лихорадка Ласса – это острое вирусное заболевание, получившее распространение в Западной Африке.

Изучение болезни началось в 1969 году, после того, как в поселке Ласса в Нигерии медицинская сестра умерла от геморрагической лихорадки. В 1970 году был выделен возбудитель этой инфекции – вирус, который назвали вирусом Ласса.

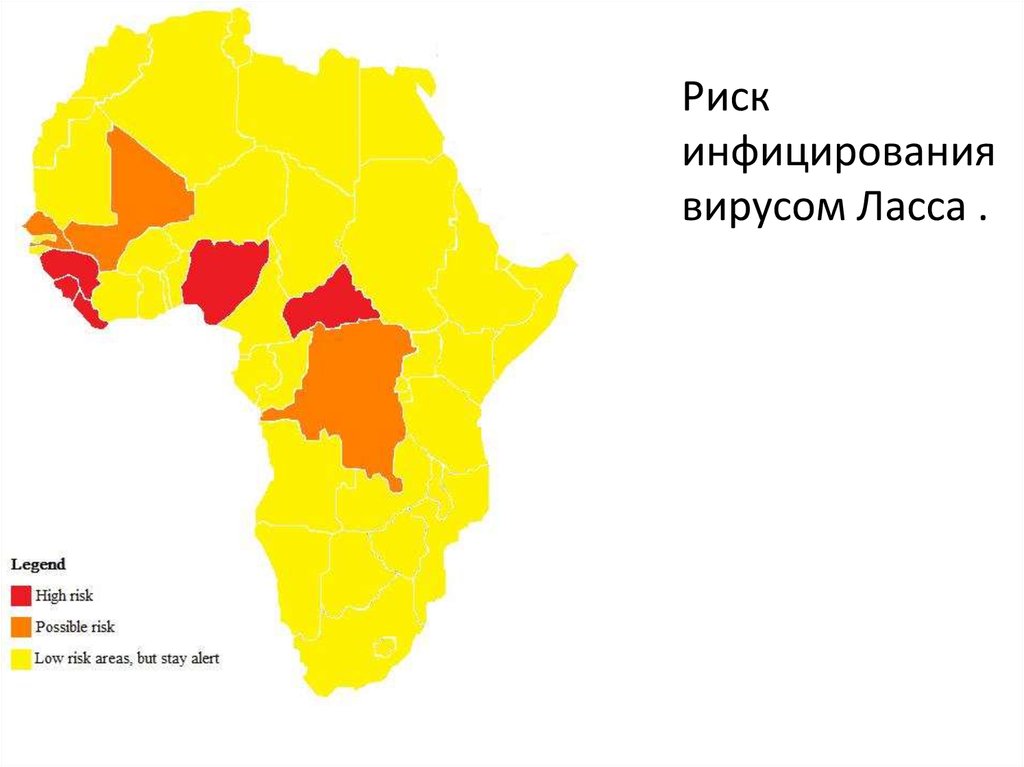

Болезнь распространена в странах Западной и Центральной Африки (Сьерра-Леоне, Нигерия, Сенегал, Мали, Гвинея, Либерия, Конго, Буркина Фасо, ЦАР) (Рисунок 1).

Рисунок 1

- Летальность при тяжелом течении лихорадки Ласса может достигать 67%.

- В тяжелых случаях смерть наступает на 7-14 сутки.

- Вирус может содержаться в крови, слюне, моче, фекалиях и любых других выделениях тела.

- Пути передачи: воздушно-капельный, контактный, пищевой, водный.

- Наряду с тяжелыми, встречаются легкие и среднетяжелые варианты течения лихорадки Ласса с благоприятным исходом, которые опасны тем, что человека могут несвоевременно изолировать и он станет потенциальным источником распространения болезни.

Заболевание начинается постепенно. Появляются общее недомогание, умеренное повышение температуры, озноб, головная и мышечные боли. В этом периоде почти у всех больных отмечается характерный для лихорадки Ласса язвенно-некротический фарингит (рисунок 2, изображение приведено в качестве ориентировочной картины возможных поражений)

Рисунок 2

К концу первой недели заболевания температура тела поднимается до 39-40°С, общее самочувствие ухудшается, появляются тошнота, рвота, боли в грудной клетке и животе, обильный водянистый стул.

Со второй недели возможно появление пятнисто-папулезной сыпи, развитие геморрагического синдрома (подкожные кровоизлияния [рисунок 3, изображение приведено в качестве ориентировочной картины возможных поражений кожи], носовые, легочные, желудочные, кишечные, маточные кровотечения). У некоторых больных отмечается снижение слуха, появление судорог и других симптомов поражения нервной системы.

Рисунок 3

При тяжелых формах болезни может развиться отек лица, скопление жидкости в лёгких, кровотечение изо рта, носа, влагалища или желудочно-кишечного тракта, снижение артериального давления.

Позднее может наблюдаться шок, судороги, тремор, дезориентация и кома. У 25% излечившихся пациентов развивается глухота. В период выздоровления может наблюдаться временное выпадение волос и нарушение походки. Возможны рецидивы заболевания.

Заболевание протекает особенно тяжело на поздних стадиях беременности, при этом уровни материнской смертности и/или потери плода превышают 80%.

На ранних стадиях заболевания, проявляющегося клинически, эффективным средством для лечения лихорадки Ласса считается противовирусный препарат рибавирин.

На сегодняшний день не существует вакцины против лихорадки Ласса.

При тяжелых формах болезни может развиться отек лица, скопление жидкости в лёгких, кровотечение изо рта, носа, влагалища или желудочно-кишечного тракта, снижение артериального давления.

Позднее может наблюдаться шок, судороги, тремор, дезориентация и кома. У 25% излечившихся пациентов развивается глухота. В период выздоровления может наблюдаться временное выпадение волос и нарушение походки. Возможны рецидивы заболевания.

Заболевание протекает особенно тяжело на поздних стадиях беременности, при этом уровни материнской смертности и/или потери плода превышают 80%.

На ранних стадиях заболевания, проявляющегося клинически, эффективным средством для лечения лихорадки Ласса считается противовирусный препарат рибавирин.

На сегодняшний день не существует вакцины против лихорадки Ласса.

Примечания:

Выявление случаев заболевания лихорадкой Ласса относится к ситуациям, перечисленным в Перечне осложнений санитарно-эпидемиологической обстановки, о которых необходимо информировать органы МЧС в соответствии с постановлением МЧС Республики Беларусь 19 от февраля 2003 г. N 17 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». А именно, согласно пунктам:

- случаи заболевания … с подозрением [на инфекцию] — чума, холера, желтая лихорадка, другие вирусные гемморрагические лихорадки, оспа обезьян, легионеллез, бешенство, сибирская язва, сап, мелиоидоз, ящур, орнитоз, бруцеллез, туляремия, лептоспироз, листериоз, болезнь Бриля, местный случай малярии;

- заболевания невыясненной этиологии (лихорадочное состояние более 5 дней; рвота более 5 раз в сутки на протяжении 3 дней) — до 10 случаев [на территории административного района].

В соответствии с Главой 11 «Специальные мероприятия по предупреждению завоза контагиозных вирусных геморрагических лихорадок» Санитарных правил 3.4.17-6-2003 «Санитарная охрана территории Республики Беларусь» (Приложение 1):

- инкубационный период лихорадки Ласса составляет 21 день

- больной подлежит изоляции с выключенной вытяжной вентиляцией и закрытыми окнами

- транспортное средство, перевозившее больного, подлежит перемещению в зону карантина и дальнейшей дезинфекции

- транспортировка больного к месту лечения осуществляется в соответствии с регламентированными мерами предосторожности

- работа в инфекционных стационарах для больных КВГЛ (в изоляторах – для лиц, общавшихся с больными) осуществляется специально обученным персоналом в защитном костюме 1-го типа с соблюдением правил противоэпидемического режима, как при легочной форме чумы (Рисунок 4)

Внимание:

В случае возвращения из страны, где регистрируются случаи данного заболевания, если в последующие дни вы почувствуете себя плохо, обратитесь к врачу и сообщите ему, что Вы приехали из такого региона. Вызовите врача на дом, а не идите в поликлинику, не пользуйтесь до прихода врача общественным транспортом, постарайтесь, чтобы Вас не навещали в это время друзья, не ходите в места общественного пользования во избежание распространения болезни.

Литература:

- Лихорадка Ласса [Электронный ресурс] // ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения» Роспотребнадзора. – 2023. – Режим доступа: https://cgon.rospotrebnadzor.ru/naseleniyu/infektsionnye-i-parazitarnye-zabolevaniya/infektsii-ot-a-do-ya/likhoradka-lassa/. – дата доступа: 29.01.2024.

- Лихорадка Ласса [Электронный ресурс] // Всемирная организация здравоохранения. – 2024. – Режим доступа: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/lassa-fever. – дата доступа: 29.01.2024.

Приложение 1

Специальные мероприятия по предупреждению

завоза контагиозных вирусных геморрагических лихорадок

- Инкубационный период геморрагических лихорадок Ласса, Мачупо (Боливийская геморрагическая лихорадка), Хунин (Аргентинская геморрагическая лихорадка), болезней, вызванных вирусом Эбола, Марбург при применении настоящих Правил устанавливается в 21 день.

- Самолет считается зараженным, если по прибытии на его борту имеется больной с геморрагическим синдромом и самолет следует из страны, где зарегистрированы случаи заболевания контагиозными вирусными геморрагическими лихорадками.

- При выявлении на транспортном средстве во время рейса больного (подозрительного) контагиозной вирусной геморрагической лихорадкой (далее – КВГЛ) проводятся следующие мероприятия:

– больной (подозрительный) подлежит изоляции в отдельном помещении с выключенной вытяжной вентиляцией и закрытыми окнами;

– лица, не находившиеся в непосредственном контакте с больным (подозрительным), изоляции не подвергаются, но подлежат медицинскому наблюдению по месту жительства (командировки) территориальными организациями здравоохранения до истечения срока инкубации.

- Транспортное средство, на котором выявлен больной (подозрительный) КВГЛ, отводится на санитарную стоянку, тупик, площадку.

- Любое прибывшее из-за рубежа транспортное средство при выявлении на нем больного (подозрительного) КВГЛ подвергается обязательной заключительной дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

- При выявлении больного (подозрительного) КВГЛ на прибывшем в Республику Беларусь транспортном средстве в пунктах пропуска через Государственную границу он подлежит временной изоляции при условии герметизации помещения и отключения вытяжной вентиляции.

- Транспортировка больного (подозрительного) КВГЛ в изолятор, а затем в инфекционный госпиталь осуществляется с соблюдением требований действующих нормативных и распорядительных документов Минздрава Республики Беларусь.

- Госпитализация больного (подозрительного) КВГЛ проводится в изолированные палаты или в боксы инфекционных стационаров с созданием герметических условий и отключением вытяжной вентиляции (при наличии – в боксы-изоляторы с отрицательным давлением).

- Работа в инфекционных стационарах для больных КВГЛ (в изоляторах – для лиц, общавшихся с больными) осуществляется специально обученным персоналом в защитном костюме 1-го типа с соблюдением правил противоэпидемического режима, как при легочной форме чумы.

татья опубликована в соответствии с законом Республики Беларусь

«О санитарно-эпидемическом благополучии населения»

с целью повышения информированности по вопросу обеспечения

санитарной охраны территории и эпидемического благополучия

по карантинным и другим особо опасным инфекциям

[Согласно пункту 4.1 «Перечня карантинных и других особо опасных инфекций, на которые распространяется действие Правил по санитарной охране территории Республики Беларусь», разделу 4 «Энцефаломиелиты лошадиные»]

Западный американский [лошадиный энцефаломиелит] (далее – энцефаломиелитЗАЭЛ) – это вирусное заболевание, передающееся комарами, распространено в американском регионе. ЭнцефаломиелитЗАЭЛ характеризуется воспалительным поражением головного и спинного мозга, протекает с высокой лихорадкой и признаками менингоэнцефаломиелита.

Массовые смертельные заболевания лошадей в западных штатах США известны более ста лет. Возбудитель был выделен в 1930 г. K.F. Meyer. из мозга лошади, погибшей во время эпизоотии болезни в Калифорнии.

Болезнь встречается в западных и центральных районах США, Аргентине, Мексике, Канаде, Бразилии.

ЭнцефаломиелитЗАЭЛ — природно-очаговая инфекция.

Основным носителем вируса в природе являются птицы отряда воробьиных (рисунок 1). Дополнительным резервуаром вируса служат лошади, среди которых возникают эпизоотии болезни, как правило, предшествующие массовым заболеваниям людей.

Рисунок 1

Вирус может распространяться в другие районы в результате миграции инфицированных птиц, а иногда и людей. Особенно опасны в этом отношении птицы, поскольку являются инкубатором и переносчиком инфекции, и способны переносить вирус между странами.

По данным ВОЗ в Аргентине в период с 25 ноября по 27 декабря 2023 г. в 12 провинциях было выявлено в общей сложности 1182 вспышек энцефаломиелитаЗАЭЛ: Буэнос-Айрес (717), Санта-Фе (149), Кордова (141), Энтре-Риос (69), Корриентес (41), Чако (19), Ла-Пампа (18), Рио-Негро (11), Формоса (8), Сантьяго-дель-Эстеро (6), Сан-Луис (2) и Сальта (1).

В летнее время вирус может передаваться от птиц лошадям и человеку через укусы комаров.

Клинические признаки.

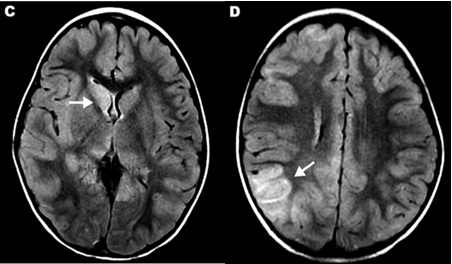

В начале болезни развивается лихорадка, затем поражения ЦНС (рисунок 2, изображение приведено с иллюстративной целью), что проявляется, в том числе сонливостью, параличами различной локализации.

Рисунок 2

Смертность среди заболевших людей достигает 20-30%.

Вспышки энцефаломиелитаЗАЭЛ среди людей обычно проявляются в виде единичных случаев с умеренно выраженными симптомами, и большинство протекают бессимптомно.

Неврологические проявления включают менингит, энцефалит или миелит. Как и другие арбовирусные энцефалиты, энцефалит, вызванный энцефаломиелитомЗАЭЛ, сопровождается лихорадкой, изменением психического состояния, судорогами или очаговыми неврологическими признаками, включая нарушения движения.

Специфических противовирусных лекарств не существует, лечение симптоматическое.

В эндемичных районах для профилактики применяются вакцины, а также неспецифические меры защиты:

- использование одежды, которая закрывает ноги и руки

- использование репеллентов, содержащих ДЭТА, IR3535 или Icaridin, которые могут быть нанесены на кожу или одежду

- установка противомоскитных сеток на двери и окна

- использование обработанных или не обработанных инсектицидами сеток для лица

- при вспышке заболевания отказ от пребывания вне помещений в период наибольшей активности комаров (на рассвете и в сумерках)

Примечания:

В соответствии с Главой 12 «Специальные мероприятия по предупреждению малярии, других опасных для человека болезней, передаваемых комарами» Санитарных правил 3.4.17-6-2003 «Санитарная охрана территории Республики Беларусь» разработаны меры защиты по предупреждению завоза и распространения на территории Республики Беларусь в том числе данного заболевания (Приложение 1).

Литература:

- Арбовирусные энцефалиты. Западный энцефаломиелит лошадей [Электронный ресурс] // МедУнивер — MedUniver.com. – 2023. – Режим доступа: https://meduniver.com/Medical/Microbiology/1533.html. – дата доступа: 29.01.2024.

- Западный энцефалит лошадей — Аргентина [Электронный ресурс] // Всемирная организация здравоохранения. – 2023. – Режим доступа: https://www.who.int/ru/emergencies/disease-outbreak-news/item/2023-DON499. – дата доступа: 29.01.2024.

- Вирус западного энцефаломиелита лошадей [Электронный ресурс] // Студенческий.научный.форум-2017; IX Международная студенческая научная конференция. – 2017. – Режим доступа: https://scienceforum.ru/2017/article/2017033938. – дата доступа: 29.01.2024.

- Западный американский энцефалит лошадей [Электронный ресурс] // Ветеринарная медицина. – 2024. – Режим доступа: https://veterinarua.ru/virusnye-infektsii/1222-zapadnyj-amerikanskij-entsefalomielit-loshadej.html. – дата доступа: 29.01.2024.

Приложение 1

Специальные мероприятия по предупреждению малярии,

других опасных для человека болезней, передаваемых комарами

- Любое транспортное средство, следующее из районов, эндемичных по малярии или другим Болезням, передаваемым комарами, должно быть свободно от комаров, для чего подвергается дезинсекции, сведения о которой вносятся в санитарную часть общей декларации воздушного судна.

- В случаях получения информации от командира (капитана, бригадира) транспортного средства, следующего из районов, эндемичных по малярии, или при обнаружении на таких транспортных средствах комаров во время досмотра в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь такие транспортные средства подвергаются дезинсекции.

- Дезинсекция любых транспортных средств по показаниям проводится до выгрузки багажа и груза.

- При выявлении больного (подозрительного) малярией во время рейса (в полете) из эндемичного района принимаются меры для его госпитализации в ближайшем аэропорту (порту, станции). Госпитализация больного лихорадкой Денге или японским энцефалитом осуществляется при наличии клинических показаний.

- При стоянке самолета в аэропорту, где имеется риск заражения инфекционными болезнями, передаваемыми комарами, командиры обеспечивают применение экипажами и пассажирами репеллентов, особенно при нахождении на открытом воздухе в вечернее и ночное время, а также применение сеток на дверных проемах и иллюминаторах.

- До и во время загранрейса транспортного средства в страны (районы), эндемичные по малярии, экипажу должна проводиться экстренная химиопрофилактика. Пассажиры информируются о правилах и схемах профилактики в эндемичных районах. В индивидуальных картах членов экипажа (бригад) делается запись о сроках пребывания в эндемичных районах и применяемой химиопрофилактике (препарат, доза, регулярность и продолжительность приема).

- Ведомственные организации здравоохранения обязаны сообщать в поликлиники по месту жительства соответствующих членов экипажей (бригад) о пребывании их на эндемичной территории для отметки в амбулаторных картах «выезжал в неблагополучные по малярии (лихорадке Денге, японскому энцефалиту) районы». При каждом обращении за медицинской помощью в течение всего периода диспансерного наблюдения с повышенной температурой в анамнезе эти контингенты подлежат лабораторному обследованию.

В летнее время вирус может передаваться от птиц лошадям и человеку через укусы комаров.

Статья опубликована в рамках реализации государственной программы

«Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021-2025 гг.

(подпрограмма 2 «Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний»)

Справочно:

Полипрагмазия – это одновременное использование нескольких лекарственных средств.

Распространённой современной проблемой при лечении пожилых пациентов является полипрагмазия. Назначение избыточного количества лекарств связано с накопленной заболеваемостью, когда у одного пациента необходимо лечить сразу множество связанных или не связанных друг с другом болезней. Под полипрагмазией подразумевается длительный приём пяти или более лекарственных средств.

Врач, работающий с пожилыми пациентами сталкивается с дилеммой. С одной стороны, необходимо назначать медикаментозное лечение для нескольких заболеваний. С другой стороны, не забывать и учитывать существование побочных эффектов от назначенных препаратов и в связи с этим минимизировать их количество, насколько возможно.

Ситуация осложняется тем, что чем старше пациент, тем выше риск нежелательных реакций со стороны организма. Есть данные, согласно которым риск побочных эффектов у людей старше 60 лет оценивается как увеличенный в 2-3 раза по сравнению с пациентами среднего возраста [1]. Имеется также статистика, указывающая на повышенную смертность от побочных действий лекарственных средств среди пациентов в возрасте 80-90 лет и старше. Причинами этого становятся, с одной стороны, снижение толерантности организма к препаратам, но с другой, собственно избыточное их колчество. То есть лекарства начинают взаимодействовать друг с другом, оказывая тяжёлое влияние на состояние здоровья. В таких обстоятельствах каждое новое назначение может принести больше вреда, чем пользы, что придаёт особую сложность при выборе лечебной тактики врачом-гериатром, а также диктует необходимость более частого и пристального наблюдения за пациентами в ходе лечения.

Следует учесть, что в пожилом возрасте пациент также может неадекватно воспринимать назначения, не выполнять их или выполнять неправильно. Лечение в пожилом возрасте означает не только назначения, но и уход. Это особенно важно учесть, если пациент является одиноко проживающим человеком.

Современная концепция (тактика) при лечении пожилых пациентов предполагает синдромальный подход. То есть отталкиваться не от лечения конкретного заболевания (большинство из них хронические), а от необходимости купирования периодически возникающих симптомов. В связи с этим нужно особое внимание обращать на немедикаментозные методы воздействия, которые и усиливают действия лекарств, и снижают потребность в их применении или высоких дозировках.

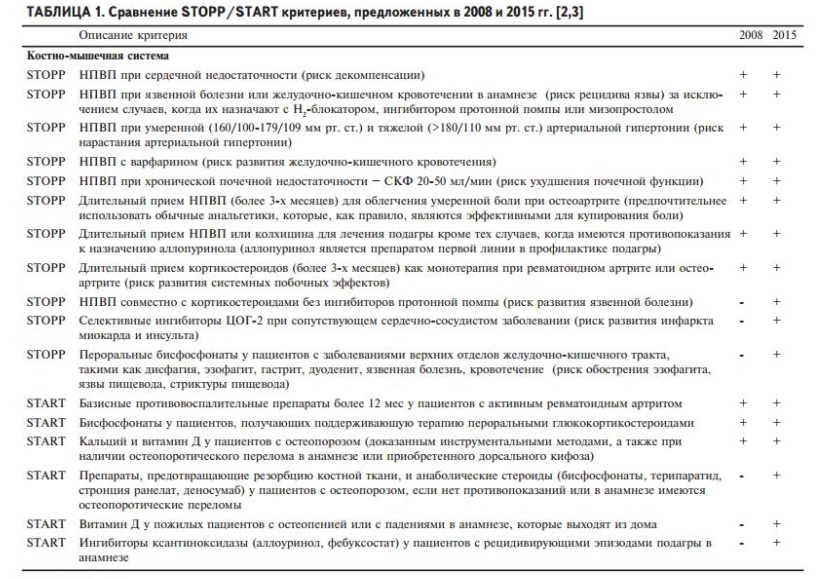

Примечание: В 2015 году была обновлена концепция STOPP/START критериев, которые применяются при назначении медикаментозного лечения пожилым пациентам. Врачи, читающие эту заметку, могут найти данную информацию на спецализированных сайтах и в тематических научных статьях (пример в Таблице 1).

- Основы гериатрии для врачей первичного звена / Е.В. Седова, Ф.Н. Палеев, О.Н. Старцева, учебное пособие // Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского» Факультет усовершенствования врачей. – Москва, 2019. – Режим доступа: https://kardioklinika.ru/wp-content/themes/kardioklinika/assets/docs/osnovi_geriatrii.pdf. – дата доступа: 27.12.2023. – ISBN 978-5-98511-421-8

Статья опубликована в рамках реализации государственной программы

«Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021-2025 гг.

(подпрограмма 2 «Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний»)

Справочно:

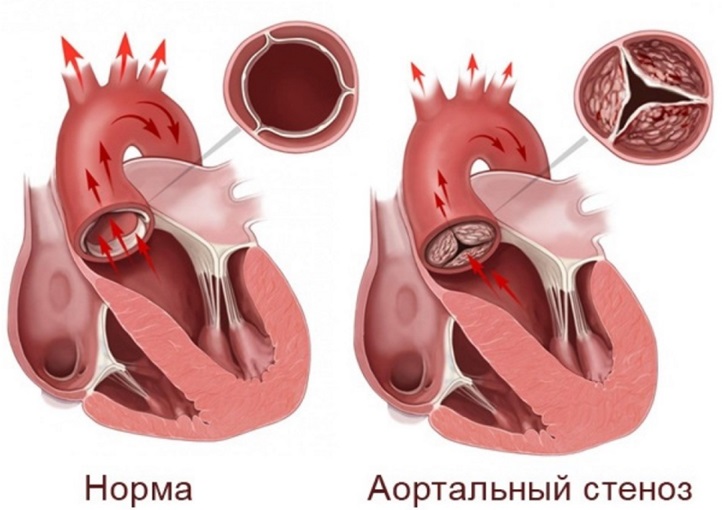

Стеноз аортального клапана – это сужение отверстия аорты на уровне аортального клапана (рисунок 1), препятствующее нормальному току крови из левого желудочка сердца в аорту и тем самым вызывающее сердечную недостаточность.

У стеноза аортального клапана есть несколько распространённых причин. Однако, наиболее частой является идиопатический дегенеративный кальциноз створок аортального клапана [1]. Слово «идиопатический» означает, что на сегодняшний день не определена ведущая причина его возникновения. Термин «дегенеративный» указывает на износ клапана, который со временем теряет возможность выполнять свою функцию так, как при полном здоровье. «Кальциноз» подразумеваем накопление твёрдых компонентов в мягких тканях клапана, из-за которых он теряет эластичность и постепенно перекрывает нормальный ток крови.

Как и при многих других геронтологических болезнях, трудно выделить лишь одну причину, которая определённо повышает риск данного заболевания. Учёные указывают в первую очередь на сочетание повышенного уровня холестерина в крови и сахарного диабета. Другие исследования предполагают аутоиммунный механизм болезни, то есть формирование хронических очагов воспаления в аортальном клапане. Курение и некоррегированная артериальная гипертензия также сохраняют своё место среди важнейших причин заболевания.

Рекомендации по здоровому образу жизни сводятся к методам оздоровления, которые предотвращают преждевременное старение и накопленную заболеваемость. Среди них на первом месте стоят методики, которые снижают уровень холестерина в крови, способствуют нормализации уровня сахара в крови, а также система «противовоспалительного питания» с учётом современных знаний в области диетологии.

В случае когда стеноз клапана становится критическим и вызывает значимую сердечную недостаточность, консервативное лечение становится неэффективным и наступает необходимость в хирургической помощи. Современные кардиохирургические методы дают пациенту шанс на значительное продление и достаточно высокое качество жизни.

Рисунок 1

- Идиопатический дегенеративный кальциноз аортального клапана / Погорелов Ю.А. // УО «Гомельский государственный медицинский университет». – г. Гомель. – Режим доступа: https://elib.gsmu.by/bitstream/handle/GomSMU/14343/165-168.pdf?sequence=1&isAllowed=y. – дата доступа: 20.12.2023. – УДК 616.132:616.71-003.84

Статья №8

Статья опубликована в рамках реализации государственной программы

«Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021-2025 гг.

(подпрограмма 2 «Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний»)

Основание статьи: Постановление Министерства

здравоохранения Республики Беларусь от 09 августа 2022 г. №83

Диспансеризация – это периодическое активное наблюдение за здоровьем пациента.

Целью диспансеризации на государственном уровне является своевременное выявление социально значимых болезней, пропаганда принципов здорового образа жизни, воспитание ответственности граждан за собственное здоровье, обучение населения (по различным возрастным группам) основным мерам, способствующим поддержанию здоровья.

В этой статье мы приводим описание технологии диспансерного выявления доброкачественной гиперплазии предстательной железы (далее – ДГПЖ) и рака предстательной железы.

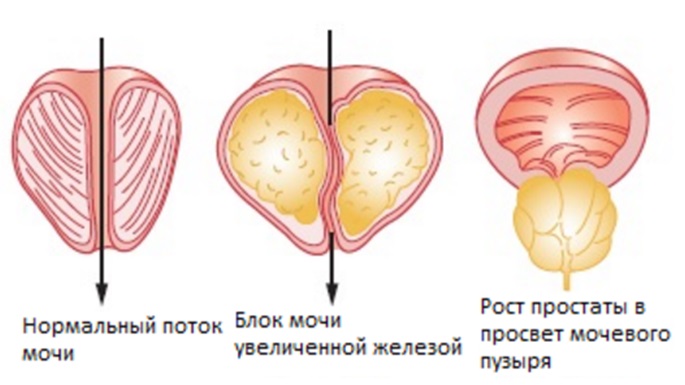

ДГПЖ – увеличение предстательной железы (рисунок 1), которое затрудняет отток мочи из мочевого пузыря и в далеко зашедших случаях требующее оперативного лечения. Причинами аденомы предстательной железы считаются возраст (чем старше, тем вероятнее), изменение гормонального фона во второй половине жизни мужчины, а также наследственная предрасположенность [1].

Не связанным с ДГПЖ, но крайне важным с точки зрения своевременного выявления и лечения, является рак предстательной железы (рисунок 1). Диспансеризация складывается из трёх основных компонентов:

После 50 лет мужчинам необходимо проходить

1 УЗИ предстательной железы (трансректально) для выявления подозрительных очагов,

2 анализ крови на ПСА (простатспецифический антиген) – это показатель позволяет с высокой долей вероятности определять наличие гормонально активных атипичных клеток опухоли даже тогда, когда патологические узлы не выявлены на УЗИ; а также, при наличии подозрительных данных УЗИ или крови на ПСА, –

3 пункционная биопсия, после которой врачи-гистологи определяют клеточный состав тканей и точно говорят о наличии или отсутствии заболевания (рисунок 2).

Хочется остановиться на некоторых причинах более частого развития рака предстательной железы [2]:

- у мужчин с лишним весом или высоким ростом;

- при избытке кадмия, который поступает в организм с сигаретным дымом или из окружающей среды (в типографиях, при проведении сварочных работ, изготовлении резиновых изделий), а также с водой и сельскохозяйственными продуктами (овощными и зерновыми культурами*), загрязненными отходами нефтеперерабатывающих и металлургических предприятий;

- при несбалансированном рационе с преобладанием красного мяса, сладостей и недостатком фруктов и овощей;

- при нерегулярной половой жизни;

- при превышении нормальной концентрации тестостерона в крови;

- после вазоэктомии – хирургической операции, во время которой перевязывается семявыводящий проток или удаляется его часть

[2]

*Примечание:

Соединения кадмия попадают в почву, а из неё в растения, которые человек употребляет в пищу, по ряду причин [3]:

- при сжигании и переработке изделий из пластмасс, куда он добавляется для прочности,

- из кадмиевых красителей

- фосфорных удобрений и гербицидов (при использовании их в большом количестве)

- при сжигании мазута и дизельного топлива

Соединения кадмия, образовавшиеся таким образом, легко проникают в почву и распространяются в ней.

Рисунок 1

Рисунок 2

- Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (аденома простаты) [Электронный ресурс] // Сеченовский университет. – Режим доступа:https://rusurology.ru/diseases/prostata/dobrokachestvennaya-giperplaziya-predstatelnoy-zhelezy-adenoma-prostaty-/ – дата доступа: 21.12.2023.

- Причины возникновения рака простаты: основные факторы риска [Электронный ресурс] // ООО «Московский врач», rakanet.ru. –2023. – Режим доступа: https://rakanet.ru/rak-prostaty/prichiny-vozniknovenija-raka-prostaty/ – дата доступа: 21.12.2023.

- Особенности загрязнения почвы кадмием [Электронный ресурс] // ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора». –2023. – Режим доступа: http://referent61.ru/deyatelnost-v-sfere-zemelnykh-otnosheniy/osobennosti-zagryazneniya-pochvy-kadmiem/ – дата доступа: 21.12.2023.

Канцерогенные смолы

Статья опубликована в рамках реализации государственной программы

«Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021-2025 гг.

(подпрограмма 2 «Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний»)

В современном мире количество онкологических заболеваний существенно увеличилось.

Несомненно, причина в возросшем объеме канцерогенов, которые под видом безопасных продуктов (питания, бытовой химии, продукции для удовольствий – табак, алкоголь) постоянно испытывают геном человека на прочность.

В составе сигарет, среди прочего, содержатся канцерогенные смолы.

Табачные смолы другими словами называются дёготь. Вид твёрдой смолы представлен на рисунке. Через лёгкие курильщика в год может проходить около килограмма таких веществ [1]. И часть из них оседает в лёгких, значительно повышая шанс развития рака лёгкого.

Причины такого воздействия, как в собственной канцерогенной активности смол, так и в том, что на них оседают (к ним прилипают) частицы пыли, попадающей в лёгкие, мешая лёгким очищаться естественным образом, вызывая раздражение слизистых оболочек и со временем способствуя перерождению клеток.

- Вред курения не только в никотине [Электронный ресурс] // Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области. – 2006-2011. – Режим доступа: https://39.rospotrebnadzor.ru/content/vred-kureniya-ne-tolko-v-nikotine. – дата доступа: 21.12.2023.

Современные возможности диагностики

Статья опубликована в рамках реализации государственной программы

«Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021-2025 гг.

(подпрограмма 5 «Профилактика ВИЧ-инфекции»)

Справочно:

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека, вызывающий особо опасное хроническое заболевание; заражённый человек становится пожизненным носителем инфекции, лечение подавляет развитие вируса, однако полностью не излечивает болезнь. Единственный верный способ сохранить себе здоровье и жизнь – не заболеть!

Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Символом этого дня является красная лента, означающая поддержку пострадавшим и надежду для всего общества на будущее, в котором нет СПИДа.

Важнейшая задача по борьбе с ВИЧ/СПИД заключается в том, чтобы каждый житель страны помнил о существовании этой проблемы и ЗНАЛ, как её предотвратить, а также в обеспечении защиты прав человека, в особенности тех людей, кто уже пострадал от тяжёлой болезни.

Обратите внимание! На сегодняшний день мы имеем возможность своевременно пройти диагностику на предмет заражения ВИЧ. Делать это нужно в «рискованных» ситуациях, когда произошёл половой контакт со случайным партнёром или контакт с кровью (в т.ч. инструментами, загрязнёнными кровью), стерильность которой находится под вопросом. Проводить тестирование необходимо сразу после вероятного заражения, а также через 3 и через 6 месяцев от данного момента для более точного подтверждения результата.

На сегодняшний день имеется несколько вариантов проведения исследования:

- Экспресс-тест на ВИЧ в слюне (тест-полоски ) (рис. 1)

Набор для экспресс-тестирования является недорогим и доступен в ряде аптек. Вы сами можете выполнить экспресс-тестирование, когда вам это удобно.

- серологические исследования (ИФА, ИБ) на ВИЧ-инфекцию для точного определения наличия/отсутствия вируса в крови

В г. Могилев вы можете пройти обследование в «Лаборатории вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо опасных инфекций» «Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» по адресу ул. Первомайская 114, Пн — Пт с 9:00 до 12:00, тел: 73-82-73 (рис. 2)

- ПЦР-диагностикаВИЧ-инфекции (количественный метод – определение вирусной нагрузки ВИЧ) для определения эффективности лечения у носителей вируса

Берегите себя, соблюдайте меры предосторожности!