Статьи

Статья опубликована в рамках реализации государственной программы

«Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021-2025 гг.

(подпрограмма 2 «Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний»)

Справочно:

Тугоухость – это стойкое ослабление слуха, при котором нарушается восприятие звуков окружающего мира и речевая коммуникация.

Возрастные изменения в тканях уха приводят к появлению старческой тугоухости, диагностируется у 40% людей в возрасте 60-70 лет и более, чем у половины людей старше 70 лет. Процесс ухудшения слуха необратим, но своевременное обращение к врачу позволит подобрать эффективную терапию для его замедления или остановки.

Причины нарушения слуха

- наследственность;

- профессиональная деятельность, работа на шумном производстве

- закупорка слухового канала серной или эпителиальной пробкой с последующим присоединением бактериальной флоры, развитием хронических воспалительных процессов

- повреждение, прободение барабанной перепонки;

- хронические воспалительные заболевания среднего и внутреннего уха;

- прием некоторых групп препаратов, например, антибиотиков;

С возрастом изменяется эластичность слуховых мембран, уменьшается количество нейронов, отвечающих за восприятие звуков, ворсинки становятся менее подвижными и теряют чувствительность.

Симптомы нарушения слуха у пожилых людей

Ухудшение слухового восприятия у пожилых не происходит одномоментно. На первых порах человек хуже слышит звонкие звуки – речь высокого тембра, дверной звонок, речь ребенка. После ему становится сложнее разобрать речь нескольких говорящих, или выделить слова одного человека из разговаривающей толпы. Уменьшается расстояние, на котором пожилой может отчетливо слышать как громкую речь, так и шепот. Ухудшается слуховая память и способность воспринимать информацию на слух.

Лечение и профилактика старческой тугоухости

Медикаментозное лечение направлено на улучшение питания тканей слухового аппарата, кровообращения в ухе и головном мозге. На активность метаболизма также влияет уровень водорастворимых витаминов, так что при нарушениях слуха рекомендуется прием витаминов группы В или мультивитаминных комплексов.

При бактериальных поражениях показна противовоспалительная терапия. Большую роль играет гигиена наружного слухового прохода. Если серную пробку не получается удалить самостоятельно, необходимо обратиться к ЛОР-врачу.

В редких случаях пожилому больному может быть рекомендована операция по исправлению барабанной перепонки или замене поврежденных ушных косточек. Чаще всего с возрастным ухудшением слуха борются с помощью слуховых аппаратов. Приборы, работающие линейно, и просто увеличивающие громкость звуков не всегда подходят. Необходимо выбирать модели со способностью делать слышимую речь четче, фильтровать шумы и фоновые звуки. Определенное время займет адаптация пожилого человека к

Сегодня появилась новая возможность для аппаратного решения проблемы тугоухости – костные наушники. Наушники эргономично размещаются на виске и щеке, и электромеханический преобразователь, который трансформирует электрические сигналы в механические колебания, посылает звук во внутреннее ухо через кости черепа.

Литература:

- Нарушение слуха у пожилых людей [Электронный ресурс] // Раменское реабилитационный центр. – 2024. – Режим доступа: https://dom-prestarelyh-ramenskoe.ru/gerontologiya-i-geriatriya/naruskheniya-sluha-u-pojilyh-lyudej.html. – дата доступа: 05.04.2024.

Статья опубликована в соответствии с законом Республики Беларусь

«О санитарно-эпидемическом благополучии населения»

с целью повышения информированности по вопросу обеспечения

санитарной охраны территории и эпидемического благополучия

по карантинным и другим особо опасным инфекциям

[Согласно пункту 3.3 «Перечня карантинных и других особо опасных инфекций, на которые распространяется действие Правил по санитарной охране территории Республики Беларусь», разделу 3 «Болезни передаваемые комарами»]

Лихорадка Чикунгунья – это острое вирусное инфекционное заболевание с трансмиссивным путем передачи, вызываемое одноименным арбовирусом. Специфическим проявлением лихорадки является воспаление суставов ‒ полиартриты. Диагностика лихорадки основана на обнаружении самого возбудителя (вируса чикунгунья) и антител к нему в крови человека. Лечение симптоматическое: жаропонижающие и обезболивающие препараты, антигистаминные средства, вазопротекторы.

История распространения

На протяжении некоторого времени уровень инфицирования людей в Африке оставался относительно низким, но крупная вспышка произошла в Демократической Республике Конго (1999—2000 году) и ещё одна в Габоне (2007 году). Также крупная вспышка произошла на островах Индийского океана. С нею было связано большое число завезённых в Европу случаев заболевания, главным образом в 2006 году, когда эпидемия в Индийском океане достигла пика. Крупная вспышка в Индии, произошедшая в 2006 и 2007 годах, охватила также близлежащие страны Юго-Восточной Азии. Первая европейская вспышка чикунгуньи была зарегистрирована на северо-востоке Италии.

В мае 2014 года вспышка была зарегистрирована в Америке.

В начале 2015 года вирус зафиксирован в городе Картахена, Колумбия. Изолированы в карантин несколько кварталов города.

В мае-июне 2015 года вспышка болезни зафиксирована в департаменте Киндио республики Колумбия. Департамент включает знаменитый «кофейный треугольник», города Кали.

В сентябре 2017 года зарегистрирована вспышка в Лацио, Италия.

В I квартале 2018 г. зарегистрирована вспышка в штате Рио-де-Жанейро (Бразилия).

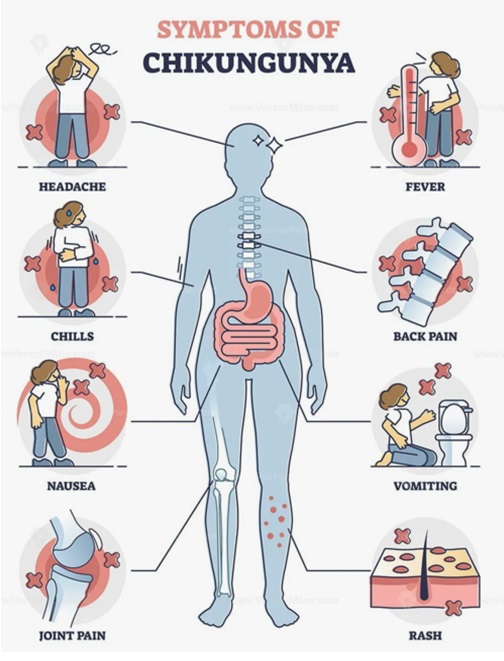

Клиническая картина

Инкубационный период болезни составляет от 3 до 7 дней, варьируя от 1 до 12 дней. В зависимости от длительности симптомов выделяют острую (до 14 дней), подострую (до 3 мес) и хроническую (более 3 мес) формы заболевания. В 5–25% случаев болезнь протекает асимптомно.

При острой форме клиническая манифестация наблюдается в 80–97% случаев с развитием классической триады – внезапно появляющейся высокой лихорадки, артралгий/артритов и кожной сыпи.

В целом летальность низкая (около 0,1%), но в тяжелых случаях она может достигать 11% [10, 11].

Частота хронических форм суставной патологии при ин- фицировании ВЧ колеблется от 14,4 до 87,2% [9]. Факторы риска хронизации суставного синдрома: женский пол, возраст старше 40 лет, клинически манифестная патология при острой форме (полиартрит, теносиновит), фоновые заболе- вания суставов (остеоартрит) и сахарный диабет. На этой стадии, как правило, отмечаются стойкие (20–40%) или рецидивирующие (60–80%) симметричные олиго- или полиартралгии различной интенсивности с преимущественным вовлечением суставов кистей, голеностопных и коленных суставов. Наблюдаются синовит (16–63%), утренняя скованность (71–89%), утомляемость (93%), астения (77–85%). Возможно развитие теносиновита, плантарного фасциита и туннельных синдромов. При обострении заболевания поражаются, как правило, одни и те же суставы. Интервал между рецидивами может составлять от 1 нед до нескольких лет. Стойкость и интенсивность симптоматики существенно влияют на качество жизни пациентов, способствуя ограничению физической активности, снижению трудоспособности и развитию депрессии.

Прогноз и профилактика

Прогноз при своевременно выявленной инфекции благоприятный, различные осложнения и смертельные исходы чаще встречаются у ослабленных, пожилых лиц и детей.

В популяции, где отсутствует иммунитет к болезни и имеются условия для массового выплода и существования комаров-переносчиков вируса чикунгунья, лихорадка способна передаваться быстрыми темпами и поражать большое количество здоровых лиц (что особенно заметно при ежегодных вспышках в африканских странах). При неосложненном течении болезнь длится около двух недель, при этом суставные боли самостоятельно проходят в 80% случаев. У части пациентов артралгии могут сохраняться более полугода после перенесенной инфекции.

Сообщается о создании вакцины против лихорадки чикунгунья, однако на сегодняшний день препарат еще проходит этапы регистрации. В дальнейшем вакцина может быть использована для иммунизации проживающих в районах с высокой заболеваемостью, а также для лиц, желающих их посетить с туристическими или трудовыми целями. Неспецифическая профилактика подразумевает борьбу с комарами, своевременное выявление и изоляцию больных. Лицам, находящимся в местах обитания переносчиков болезни, следует пользоваться одеждой закрытого типа, защитными сетками и репеллентами.

Виды домашнего насилия:

Виды домашнего насилия:

Физическое насилие – это умышленное нанесение вреда здоровью, причинение физической боли, лишение свободы, жилья, пищи, одежды и других нормальных условий жизни.

Экономическое насилие – лишение человека ресурсов, необходимых для удовлетворения его материальных потребностей.

Сексуальное насилие – это посягательство какого-то члена семьи на половую неприкосновенность (независимость, свободу, право выбора) другого.

Психологическое (эмоциональное) насилие – это умышленное унижение чести и достоинства одного члена семьи другим, моральные угрозы, оскорбления, шантаж. Психологическое насилие – домашнее насилие без синяков и ссадин. При психологическом насилии игнорируются все высказывания жертвы, с ее мнением показательно не считаются, человека выставляют в худшем свете, все поступки оцениваются изначально как недостойные. Супруг/супруга начинает осуществлять тотальный контроль за действиями партнёра, начинает искать каждый, порой доходящий до абсурда, повод неподчинения. Всякий раз, когда тиран ощущает неподчинение, он набрасывается с обвинениями и руганью. Цель, которую преследует тиран – морально подавить жертву, выставить в плохом свете, снизить самооценку. Регулярное психологическое насилие имеет и юридическое обозначение – «истязание». При наличии доказательств его применения (зафиксированных компетентными службами), истязание квалифицируется как уголовное деяние с применением соответствующих мер к человеку, который его осуществляет.

Причины насилия в семье:

Внешние причины – это те причины, которые зависят не столько от решений или поступков конкретного человека, сколько от общественных установок.

Внутренние причины – это те причины, которые зависят от конкретного человека, его жизненного опыта, семейного опыта, психического здоровья, уровня самосознания, образования и культуры, наличие вредных привычек и образа жизни.

В случае домашнего насилия следует заранее разработать план действий и подстраховаться.

Помните:

— Если вы в очередной раз пострадали от домашнего насилия, сходите в больницу и зафиксируйте факт нанесения побоев.

— Заранее соберите ключи от квартиры, документы, необходимые вещи и, если есть возможность, деньги. Спрячьте все это в надежном месте, например, у родителей или у друзей.

— Заранее найдите людей, у которых вы сможете пожить некоторое время. Желательно, чтобы они не были знакомы вашему партнеру. Если нет такой возможности, обратитесь в территориальный центр социального обслуживания населения, зачастую там есть кризисные комнаты, то есть место для людей в критической жизненной ситуации.

— Поговорите с соседями. Целью разговора должно быть убеждение людей в необходимости вызывать милицию, если из вашей квартиры раздаются крики.

Позвонить на общенациональную горячую линию по вопросам домашнего насилия можно с номеров МТС, life:), velcom и с любого стационарного телефона: 8-801-100-8-801

Сегодня любой житель Беларуси может получить телефонную консультацию по проблеме насилия в семье. Линию 8-801-100-8-801 можно набрать и находясь за границей, если к белорусскому номеру подключены услуги роуминга.

Помните, что безнаказанность — наиболее мощный фактор, провоцирующий и стимулирующий насилие. Обращайтесь за помощью своевременно.

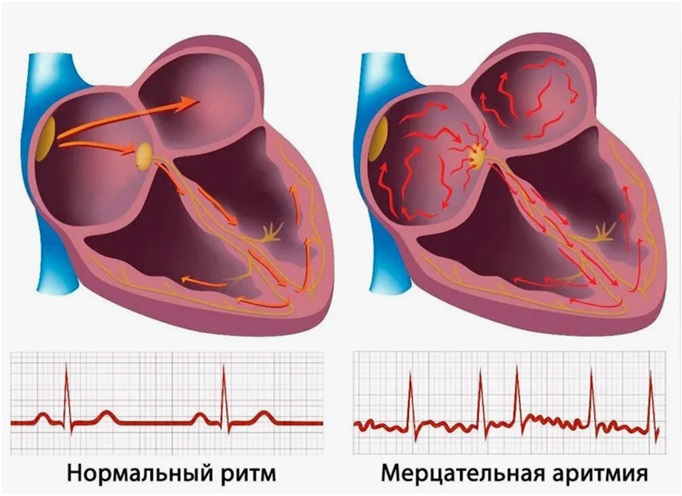

Как себя вести в первые часы после срыва ритма?

Статья опубликована в рамках реализации государственной программы

«Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021-2025 гг.

(подпрограмма 2 «Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний»)

Фибрилляция предсердий (мерцательная аритмия) – это хаотичное сокращение сердечной мышцы (а именно предсердий), возникающее на фоне беспорядочной электрической активности сердца.

Пароксизм – внезапное усиление (возникновение, развитие) заболевания, требующее принятия немедленных мер.

Фибрилляция предсердий – одно из наиболее значимых заболеваний, усиливающих вероятность развития инфарктов и инсультов, а потому требующее пристального внимания к профилактике и лечению. Это особенно важно потому, что при имеющихся в анамнезе пароксизмах, риск развития постоянной формы мерцательной аритмии возрастает с каждым годом жизни. «Согласно современным представлениям, фибрилляция предсердий с течением времени имеет склонность к прогрессированию от нечастых и непродолжительных пароксизмов до стойкой перманентной формы, и лишь небольшая часть пациентов сохраняет пароксизмальную форму при стаже заболевания более 30 лет эффективным контролем» [1].

Среди прочих причин развития пароксизмальной аритмии можно выделить заболевания щитовидной железы. В частности, согласно исследованию за 2021 год, у больных с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий (далее – ПФП) на фоне ишемической болезни сердца «для выявления дисфункции щитовидной железы в ежегодное обследование необходимо включать сезонное исследование уровня тиреоидных гормонов, что имеет ключевое значение в выборе профилактической терапии» [2].

При выборе лечения ПФП имеет значение пол и возраст пациента. Из исследования Рахматтулова Р.Ф. следует, что «препаратами выбора для предупреждения ПФП у женщин являются кордарон и соталол. Из препаратов I класса (пропафенон, этацизин, амиодарон, пропанорм) предпочтение необходимо отдавать пропанорму» [3].

Самым ответственным моментом в профилактике развития постоянной формы мерцательной аритмии являются первые часы (в крайнем случае дни) после развившегося пароксизма. Чем быстрее осуществляется купирование приступа, тем больше шансов на его прекращение.

Согласно утверждённому в РБ алгоритму оказания неотложной помощи при фибрилляции и трепетании предсердий при длительности пароксизма менее 48 часов при отсутствии возможности проведения внутривенной инфузии, препаратами выбора является применение антиаритмических препаратов самим пациентом амбулаторно («таблетка в кармане»).

Прием таблетированных лекарственных средств осуществляется внутрь (при наличии опыта первого безопасного использования под контролем медперсонала):

- пропафенон 150-450 мг однократно (при необходимости повторно через 1-2 часа) + бета-блокатор (метопролол 25-50 мг, бисопролол 2,5-5 мг) или

- этацизин 50-100 мг однократно (при необходимости повторно через 1-2 часа) + бета-блокатор (метопролол 25-50 мг, бисопролол 2,5-5 мг) при отсутствии структурной патологии сердца*;

- амиодарон внутрь не более 600-1000 мг/сут. до купирования пароксизма; при необходимости до достижения суммарной дозы 10 г. (под контролем врача),

* Структурная патология сердца, являющаяся противопоказанием для назначения препаратов класса 1С: перенесенный инфаркт миокарда, стенокардия напряжения, выраженная гипертрофия миокарда левого желудочка сердца, умеренное снижение глобальной сократительной функции левого желудочка сердца (фракции выброса).

- Неклапанная фибрилляция предсердий и острый коронарный синдром: от первого пароксизма к перманентной форме и исходам / Н. Г. Ложкина, Е. А. Стафеева, А. А. Толмачева, О. М. Пархоменко // Медико-фармацевтический журнал Пульс. – 2020. – Т. 22, № 7. – С. 11-18. – DOI 10.26787/nydha-2686-6838-2020-22-7-11-18. – EDN GFNNNO.

- Рахматуллов, Р. Ф. Пароксизмы фибрилляции предсердий при субклиническом тиреотоксикозе и динамика липидного обмена на фоне тиреостатической терапии / Р. Ф. Рахматуллов, Л. В. Мельникова, Ф. К. Рахматуллов // Российский кардиологический журнал. – 2021. – Т. 26, № S6. – С. 23. – EDN JVCFKP.

- Рахматуллов, Р. Ф. Пароксизмы фибрилляции предсердий и этапы старения репродуктивной системы у женщин / Р. Ф. Рахматуллов, Ф. К. Рахматуллов // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. – 2022. – № 2(62). – С. 26-34. – DOI 10.21685/2072-3032-2022-2-3. – EDN SOUULF.

Статья опубликована в рамках реализации государственной программы

«Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021-2025 гг.

(подпрограмма 2 «Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний»)

Справочно:

Бессоница – это расстройство, связанное с трудностями засыпания или поддержания сна. В понятие входит дефицит качества и количества сна, необходимых для хорошего самочувствия днём.

Нельзя недооценивать значение нарушения сна на здоровье и самочувствие. С возрастом нарастает риск возникновения депрессии. И недостаток сна один из основных её причин. Впрочем, данная закономерность касается и людей молодого возраста.

Существуют исследования, подтверждающие мнение, что нарушения сна являются следствием измненения выработки мелатонина – гормона, регулирующего скорость засыпания и переходы между фазами сна. У этого физиологического явления есть целый ряд причин, которые отражены далее.

- хроническая боль

- чрезмерное количество времени, проводимое перед экраном электронных устройств и телевизора

- стимулирующие лекарственные препараты

- нарушение режима труда и отдыха

- нездоровый режим питания, включая переедание во вторую половину дня и использование высококалорийной углеводистой пищи, особенно на ночь

- низкая физическая активность

- дефицит витамина Д в продуктах питания

Меры профилактики:

- повышение объёма физической нагрузки и прежде всего прогулки на свежем воздухе в светлое время суток

- соблюдение режима дня, включая отказ от сна в течение светового дня

- рациональное питание

- отказ от регулярного приёма алкоголя

В тяжелых случаях бессонницы необходимо обратиться к специалисту, который может назначить лекарства, способствующие своевременному засыпанию и достаточной продолжительности ночного сна.

Литература:

- Возрастная бессоница: причины и способы борьбы [Электронный ресурс] // Раменское реабилитационный центр. – 2024. – Режим доступа: https://dom-prestarelyh-ramenskoe.ru/gerontologiya-i-geriatriya/vozrastnaya-bessonnica-prickhiny-i-sposoby-borby.html. – дата доступа: 06.03.2024.

«Годом качества» официально объявлен 2024 год Указом Президента Республики Беларусь № 375 от 27 ноября 2023 года.

Данное решение принято в целях дальнейшего повышения качества жизни белорусов, обеспечения конкурентоспособности национальной экономики, стимулирования инициативы, формирования в обществе ответственности за результаты своего труда.

В рамках Года качества будет сделан акцент на повышение конкурентоспособности Беларуси через бережное и продуманное отношение к ресурсам, реализацию высокотехнологичных и энергоемких проектов.

Приоритетное внимание планируется уделить формированию у граждан личной ответственности за достижение высокого качества жизни (достаточный уровень дохода, своевременная диспансеризация, здоровое питание, хорошее образование, культурный досуг).

16 января 2024 года утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь №41 об утверждении плана мероприятий по проведению «Года качества». Перечень мероприятий является очень объёмным. Среди мероприятий, для наглядности, можно выделить следующие:

- подготовка и принятие законов (в том числе закона «Об аккредитации в Национальной системе аккредитации»)

- разработка отраслевых критериев качества

- развитие кооперационного взаимодействия в целях расширения экспортных возможностей белорусской промышленности

- расширение применения цифровых технологий

- развитие материально-технической базы для контроля качества продукции, сырья и комплектующих

- внедрение в организациях наставничества в целях профессионального роста молодых работников и культивирования ответственного отношения к труду

- внедрение современных ресурсо- и энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в целях экономии топливно-энергетических ресурсов

- внедрение рационализаторских идей (предложений) для достижения высокого качества отечественной продукции, работ и услуг

- совершенствование системы учета лесных ресурсов для сохранения и усиления основных функций лесов

- переоснащение и модернизация производств

- проведение диспансеризации населения

- пропаганда идей здорового образа жизни, здорового питания, формирование ответственного отношения к мужскому и женскому здоровью для качественного долголетия и сохранения здоровья нации

Литература:

- Об объявлении 2024 года Годом качества [Электронный ресурс] // Пресс-служба Президента Республики Беларусь. – 2024. – Режим доступа: https://president.gov.by/ru/documents/ukaz-no-375-ot-27-noyabrya-2023-g. – дата доступа: 06.03.2024.

Статья опубликована в рамках реализации государственной программы

«Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021-2025 гг.

(подпрограмма 6 «Обеспечение функционирования системы

здравоохранения Республики Беларусь»)

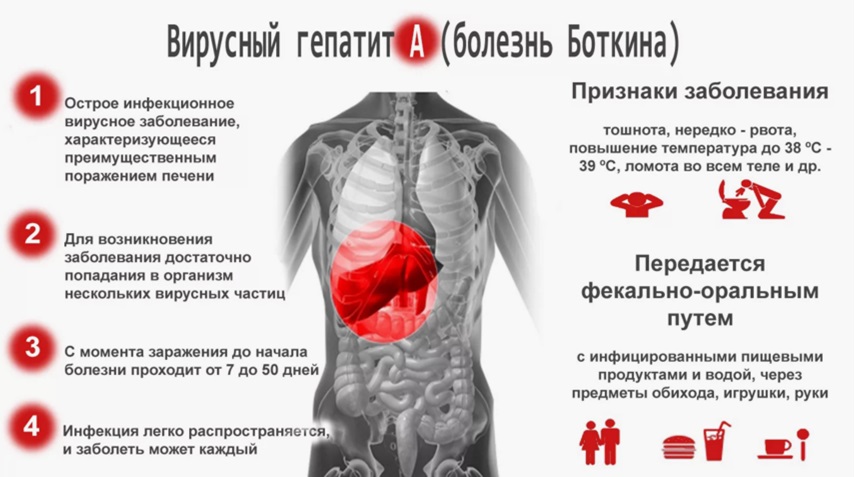

Гепатит А – это вирусное заболевание, поражающее ткань печени; является болезнью немытых рук и загрязнённой воды.

Пути заражения:

- через грязные руки и предметы обихода

- после употребления «плохой» воды (из колодцев, родников и т.д.), особенно в период оттепели или паводка

- при употреблении инфицированных продуктов

Признаки болезни:

- ухудшение аппетита

- боли в правом подреберье, тошнота или рвота

- потемнение мочи, белки глаз приобретают жёлтую окраску

- возможна лихорадка, насморк, кашель, ломота во всем теле (интоксикация)

Профилактика:

- тщательное мытье рук с мылом

- обработка овощей, зелени под проточной водой

- употребление для питья воды только гарантированного качества

- соблюдение температурного режима приготовления пищи

Инкубационный период заболевания составляет 14-50 дней. Больной заразен в последние дни инкубационного периода – когда симптомы еще не проявились или в момент, когда они только возникли.

Чаще заболевание протекает благоприятно, но существуют формы заболевания, угрожающие жизни, поэтому профилактике заболевания следует уделять надлежащее внимание.

- Официально: меры профилактики гепатита А [Электронный ресурс] // Министерство здравоохранения Республики Беларусь. – 2017-2024. – Режим доступа: https://minzdrav.gov.by/ru/novoe-na-sayte/ofitsialno-mery-profilaktiki-gepatita-a/. – дата доступа: 06.03.2024.

Статья опубликована в рамках реализации государственной программы

«Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021-2025 гг.

(подпрограмма 6 «Обеспечение функционирования системы

здравоохранения Республики Беларусь»)

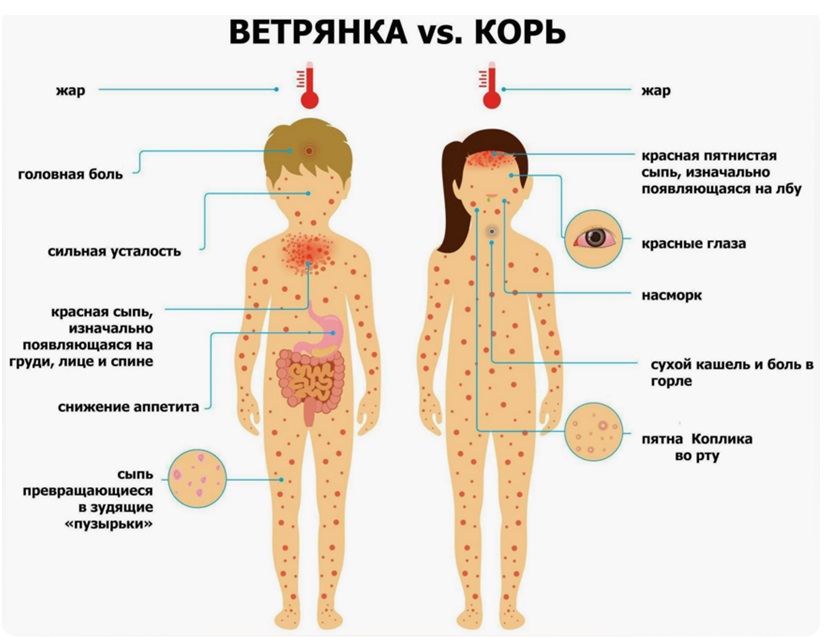

Корь – это высокозаразная, опасная для здоровья и жизни человека в любом возрасте вирусная инфекция. На сегодняшний момент в странах с развитой системой здравоохранения и вакцинации инфекция находится под эффективным контролем.

Однако в последние годы, во многом в связи с многочисленными отказами от иммунизации, вновь стали регистрироваться массовые случаи заболевания. Характерной особенностью таких вспышек является более активное вовлечение в эпидемический процесс детского населения. По данным Министерства здравоохранения Республики Беларусь (далее – МЗ РБ) из общего числа заболевающих корью – до 75% являются непривитыми.

Также периодически регистрируются случаи завоза вируса кори на территорию Республики Беларусь извне. По данным Всемирной организации здравоохранения (опубликованным на сайте МЗ РБ) за девять месяцев 2023 года зарегистрировано более 9 миллионов случаев заболеваний, из которых более 136 тысяч закончились летальным исходом.

Корь опасна своими осложнениями. Более трети случаев кори может иметь осложненное течение. Обычно осложнения встречаются у детей до пяти лет и у взрослых с ослабленным иммунитетом. Наиболее частыми осложнениями кори являются

- инфекции дыхательных путей (коревой круп, бронхит, пневмония);

- слепота;

- отит;

- тяжелая диарея с обезвоживанием;

- поражение головного мозга (энцефалит, менингоэнцефалит).

Большинство смертельных случаев кори происходит из-за осложнений.

Лечение от кори не существует. Но высокоэффективной является иммунизация специфическими вакцинами.

Сроки своевременного проведения профилактических прививок — для первой и второй прививок против кори, эпидемического паротита и краснухи детей в 1 год и 6 лет — в течение 11 мес. 29 дн. с момента установления срока в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок.

- В Беларуси из общего числа заболевших корью — 75% не были привиты и не знают свой прививочный статус [Электронный ресурс] // Министерство здравоохранения Республики Беларусь. – 2017-2024. – Режим доступа: https://minzdrav.gov.by/ru/novoe-na-sayte/v-belarusi-iz-obshchego-chisla-zabolevshikh-koryu-75-ne-byli-privity-i-ne-znayut-svoy-privivochnyy-s/. – дата доступа: 06.03.2024.

Статья опубликована в рамках реализации государственной программы

«Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021-2025 гг.

(подпрограмма 2 «Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний»)

Справочно:

Изжога – это повреждение слизистой пищевода, возникающее из-за заброса содержимого желудка в пищевод (что в норме происходить не должно), сопровождающееся жжением за грудиной и другими диспептическими симптомами.

Типичными причинами изжоги являются:

- переедание, особенно во второй половине дня и перед сном (поскольку это означает занятие горизонтального положения тела «на полный желудок»);

- употребление большого количества раздражающих слизистую оболочку желудка продуктов, включая курение, употребление алкоголя, бесконтрольный прием отдельных лекарственных средств, например, нестероидных противовоспалительных (аспирин, диклофенак и др.)

- отсутствие режима дня;

- нерациональное бессистемное питание;

- изменение внутрибрюшного давления при ношении тесной одежды, интенсивного поднятия тяжестей

- эмоциональная нестабильность, стрессы, сильные переживания.

У людей пожилого возраста причинами, провоцирующими усиление изжоги, являются также различные заболевания. Среди них гастрит, холецистит, нарушение работы поджелудочной железы.

По некоторым данным, изжога встречается у более чем половины всех людей в возрасте старше 60 лет [1].

Естественными предпосылками для развития этого заболевания является ослабление мышц пищеводного сфинктера, нарушение моторики желудка (в том числе при систематическом переедании – желудок просто не способен справляться с избыточным объёмом пищи), избыточный вес. Многими исследованиями доказано, что у тучных людей изжога после еды вызвана наличием лишнего веса, так как это состояние приводит к повышению внутрибрюшного давления.

У пожилых пациентов особенно важен рациональный подход к нормализации ежедневного рациона питания, поскольку они склонны просто отказываться от продуктов, после употребления которых появляется дискомфорт. Это, в свою очередь, обедняет рацион и ведет к ухудшению качества жизни, усугублению метаболических нарушений.

При систематических болях пожилые пациенты склонны к регулярному употреблению антацидов. В конечном итоге, злоупотребляя данными средствами, пациент усугубляет свое состояние, поскольку, по принципу обратной реакции, количество вырабатываемого желудочного сока увеличивается и соразмерно увеличивается потребность в лекарствах.

Хроническая изжога провоцирует повреждение слизистой оболочки пищевода. Со временем это может способствовать даже развитию онкологии.

Когда пожилой пациент сталкивается с подобными проблемами, важно своевременно обратиться к специалисту, который поможет шаг за шагом наладить рацион и грамотно выработать схему приёма лекарств, облегчающих симптомы заболевания.

Литература:

- Изжога у пожилых [Электронный ресурс] // Раменское реабилитационный центр. – 2023. – Режим доступа: https://dom-prestarelyh-ramenskoe.ru/gerontologiya-i-geriatriya/izjoga-u-pojilyh.html. – дата доступа: 31.01.2024.

Статья опубликована в соответствии с законом Республики Беларусь

«О санитарно-эпидемическом благополучии населения»

с целью повышения информированности по вопросу обеспечения

санитарной охраны территории и эпидемического благополучия

по карантинным и другим особо опасным инфекциям

[Согласно пункту 2.3 «Перечня карантинных и других особо опасных инфекций, на которые распространяется действие Правил по санитарной охране территории Республики Беларусь» раздела 2 «Контагиозные вирусные геморрагические лихорадки»]

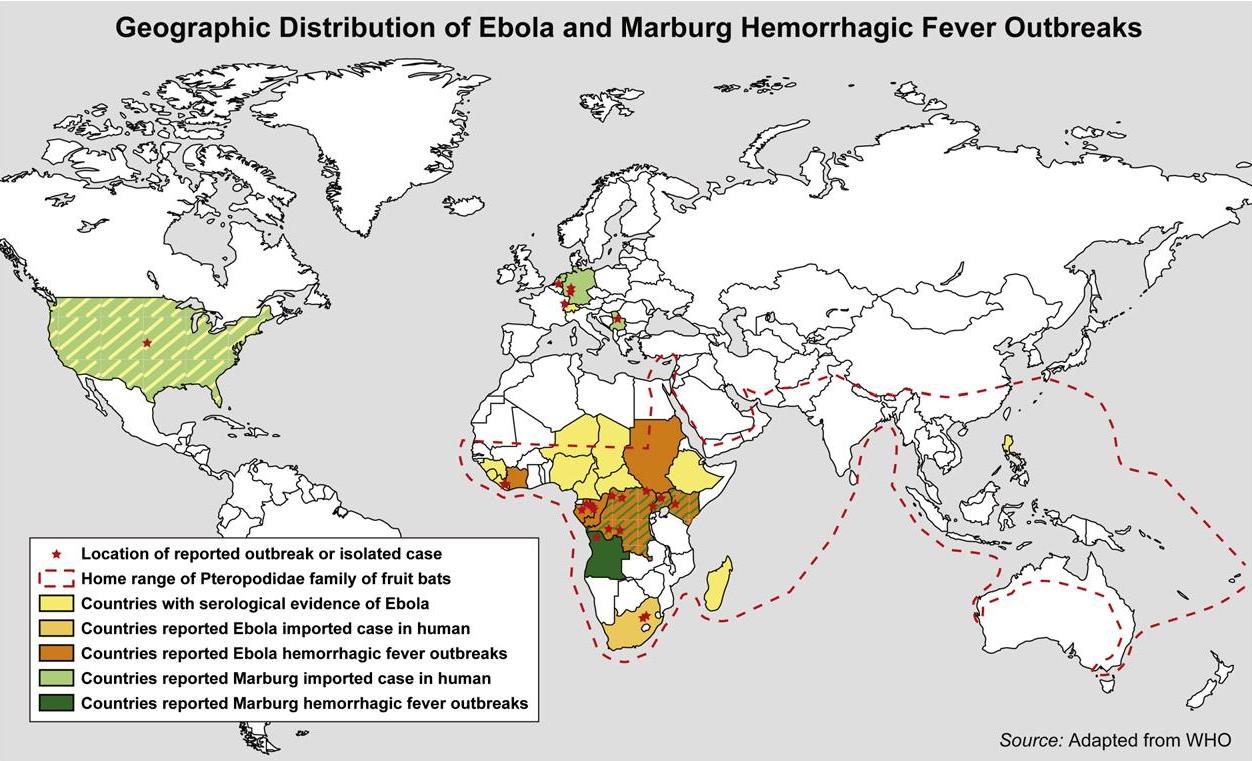

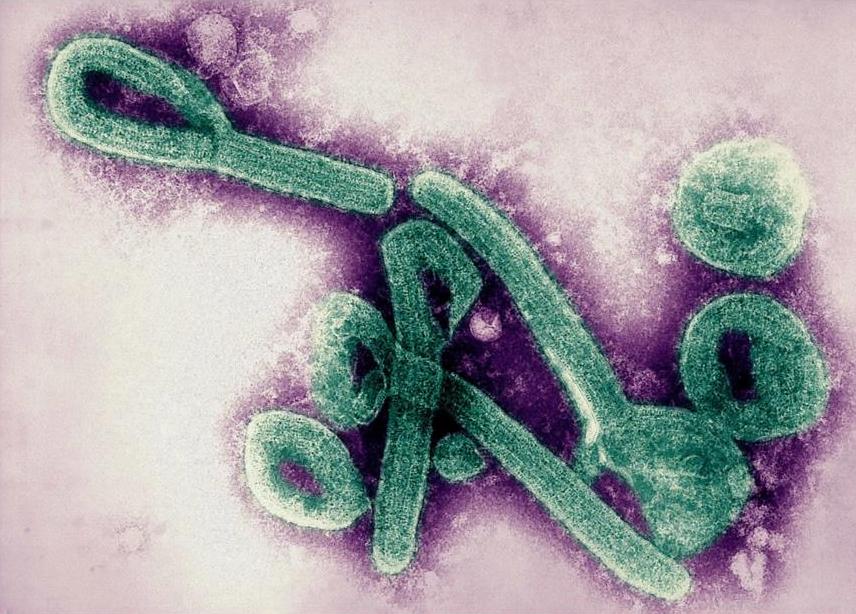

Болезнь Марбург – это острое вирусное заболевание, вызванное вирусом Марбург; проявляется геморрагической лихорадкой – тяжелым заболеванием, часто заканчивающееся летальным исходом.

Впервые болезнь была описана в результате двух крупных вспышек, произошедших в 1967 г. одновременно в Марбурге и Франкфурте (Германия), и в Белграде. Вспышки болезни были связаны с использованием в лабораториях африканских зеленых, ввезенных из Уганды. Впоследствии вспышки болезни и отдельные случаи заболевания регистрировались в Анголе, Демократической Республике Конго, Кении, Уганде, Южной Африке (у человека, который незадолго до этого совершил поездку в Зимбабве) и Уганде. В 2008 г. в Уганде было зарегистрировано два не связанных между собой случая заболевания после посещения пещеры, где обитают колонии летучих мышей Rousettus.

Рисунок 1 «Географическое распределение случаев заболевания вирусами Эбола и болезни Марбург в Мире» [ Болезнь Марбург отражена в зелёном спектре

Первичное заражение человека происходит в результате длительного пребывания в рудниках или пещерах, где обитают колонии летучих мышей Rousettus.

Распространение вируса в человеческой популяции происходит в результате непосредственного физического контакта (через повреждения кожных покровов или слизистой) с кровью, выделениями, органами или другими физиологическими жидкостями инфицированных, а также контакта с загрязненными [биологическими жидкостями] поверхностями и материалами (например, постельным бельем, одеждой).

Нередки случаи заражения медицинских работников, оказывавших помощь пациентам. В таких случаях заражение было следствием несоблюдения надлежащих контрольно-профилактических мер при тесных контактах с пациентами. Заражение через инфицированный инъекционный инструмент или при травмах от уколов иглой ассоциируется с более тяжелым течением болезни, стремительным ухудшением состояния больного и, вероятно , более высоким коэффициентом летальности.

Одним из факторов передачи вируса Марбург могут быть погребальные церемонии, сопровождающиеся непосредственным контактом участников церемонии с телом покойного.

Инкубационный период (интервал между инфицированием и появлением симптомов) варьируется в пределах от 2 до 21 дня.

Болезнь, вызываемая вирусом Марбург, начинается внезапно и сопровождается резким повышением температуры тела, сильной головной болью и тяжелым недомоганием. Распространенным симптомом являются мышечные боли. На третий день могут развиваться острая водянистая диарея, боли и спазмы в области живота, тошнота и рвота. Диарея может сохраняться до одной недели. На этой стадии заболевания у больных отмечаются характерный осунувшийся вид (признаки обезвоживания), глубоко ввалившиеся глаза, отсутствие какого-либо выражения лица и крайняя апатия. Во время вспышки болезни в Европе в 1967 году через 2-7 дней после появления симптомов болезни у многих пациентов наблюдалась не вызывающая зуд сыпь.

На 5-7 день болезни у многих пациентов наблюдаются тяжелые геморрагические проявления, и кровотечения, часто множественные, являются обычным симптомом в случаях с летальным исходом. Присутствие свежей крови в рвотных массах и фекалиях часто сопровождается кровотечениями из носа, десен и влагалища. Проблематичными могут быть спонтанные кровотечения из мест венепункции (мест прокола стенок венозных сосудов для внутривенного введения жидкостей или взятия образцов крови). На тяжелой стадии болезни у пациентов может держаться высокая температура. Поражение центральной нервной системы может проявляться в спутанности сознания, раздражительности и агрессивности. В некоторых случаях на поздней стадии болезни (15 день заболевания) может развиваться орхит (воспаление одного или двух яичек).

В смертельных случаях заболевания летальный исход, которому обычно предшествуют тяжелая кровопотеря и шок, чаще всего наступает через 8-9 дней после появления симптомов.

Средний коэффициент летальности составляет до 50%. Оказание медицинской помощи существенно снижает этот процент. Быстрое начало поддерживающей терапии с регидратацией и симптоматического лечения повышает выживаемость пациентов.

Специфических лекарств не существует.

По клинической картине заболевание трудно отличить от малярии, брюшного тифа, шигеллеза, менингита и вирусных геморрагических лихорадок. Для подтверждения того, что симптомы вызваны именно заражением вируса Марбург, применяются лабораторные методы диагностики. Взятые у пациентов образцы биоматериалов относятся к самой высокой категории биологической опасности

На данный момент зарегистрированных вакцин или противовирусных препаратов которые были бы испытаны и достоверно показали эффективность при болезни Марбург нет, однако в мае 2020 г. Европейское агентство по лекарственным средствам выдало регистрационное удостоверение на вакцины Zabdeno (Ad26.ZEBOV) и Mvabea (MVA-BN-Filo). Вакцинный препарат Mvabea компании Bavarian Nordic содержит вирус осповакцины Анкара (MVA), модифицированный для выработки четырех белков заирского штамма вируса Эбола и трех других филовирусов (к которым относится вирус Марбург). Данная вакцина теоретически может обеспечивать иммунитет к вирусу Марбург, однако ее эффективность не проверялась в рамках клинических испытаний.

Тесные физические контакты с пациентами с марбургской лихорадкой должны быть исключены. При уходе за больными на дому следует использовать перчатки и другие надлежащие средства индивидуальной защиты. После посещения больных, а также при оказании помощи больным на дому следует регулярно мыть руки.

К мерам по ликвидации вспышек заболевания относятся быстрое, безопасное погребение умерших, выявление лиц, которые могли быть в контакте с инфицированными, помещение контактных лиц под медицинское наблюдение на 21 день, изоляция заболевших во избежание дальнейшего распространения инфекции, а также тщательное соблюдение правил личной гигиены и поддержание чистоты.

Сокращение риска возможной передачи инфекции половым путем. В свете результатов текущих научных исследований ВОЗ рекомендует мужчинам, перенесшим болезнь, вызванную вирусом Марбург, систематически придерживаться практики защищенных половых контактов и тщательно соблюдать правила личной гигиены в течение 12 месяцев с даты возникновения симптомов или до получения двух отрицательных результатов анализа спермы на вирус Марбург. Рекомендуется избегать контактов с физиологическими жидкостями и регулярно мыть руки и тело водой с мылом.

Известно, что у некоторых людей, выздоровевших после болезни, вирус Марбург может персистировать в иммунопривилегированных органах и тканях. К таким органам, например, относятся яички и глазное яблоко. У женщин, инфицированных во время беременности, вирус персистирует в плаценте, амниотической жидкости и эмбрионе. У женщин, инфицированных в период кормления грудью, вирус может персистировать в грудном молоке.

Описаны редкие случаи повторного возникновения симптомов заболевания без реинфекции у пациентов, выздоровевших после болезни, вызванной вирусом Марбург.

Литература:

- Марбургская вирусная болезнь [Электронный ресурс] // Всемирная организация здравоохранения. – 2024. – Режим доступа: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/marburg-virus-disease. – дата доступа: 29.01.2024.

Примечания:

Выявление случаев заболевания лихорадкой Ласса относится к ситуациям, перечисленным в Перечне осложнений санитарно-эпидемиологической обстановки, о которых необходимо информировать органы МЧС в соответствии с постановлением МЧС Республики Беларусь 19 от февраля 2003 г. N 17 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». А именно, согласно пунктам:

- случаи заболевания … с подозрением [на инфекцию] — чума, холера, желтая лихорадка, другие вирусные гемморрагические лихорадки, оспа обезьян, легионеллез, бешенство, сибирская язва, сап, мелиоидоз, ящур, орнитоз, бруцеллез, туляремия, лептоспироз, листериоз, болезнь Бриля, местный случай малярии;

- заболевания невыясненной этиологии (лихорадочное состояние более 5 дней; рвота более 5 раз в сутки на протяжении 3 дней) — до 10 случаев [на территории административного района].

В соответствии с Главой 11 «Специальные мероприятия по предупреждению завоза контагиозных вирусных геморрагических лихорадок» Санитарных правил 3.4.17-6-2003 «Санитарная охрана территории Республики Беларусь» (Приложение 1):

- инкубационный период составляет 21 день

- транспортировка больного к месту лечения осуществляется в соответствии с регламентированными мерами предосторожности

Внимание:

В случае возвращения из страны, где регистрируются случаи данного заболевания, если в последующие дни вы почувствуете себя плохо, обратитесь к врачу и сообщите ему, что Вы приехали из такого региона. Вызовите врача на дом, а не идите в поликлинику, не пользуйтесь до прихода врача общественным транспортом, постарайтесь, чтобы Вас не навещали в это время друзья, не ходите в места общественного пользования во избежание распространения болезни.

Приложение 1

Специальные мероприятия по предупреждению

завоза контагиозных вирусных геморрагических лихорадок

- Инкубационный период геморрагических лихорадок Ласса, Мачупо (Боливийская геморрагическая лихорадка), Хунин (Аргентинская геморрагическая лихорадка), болезней, вызванных вирусом Эбола, Марбург при применении настоящих Правил устанавливается в 21 день.

- Самолет считается зараженным, если по прибытии на его борту имеется больной с геморрагическим синдромом и самолет следует из страны, где зарегистрированы случаи заболевания контагиозными вирусными геморрагическими лихорадками.

- При выявлении на транспортном средстве во время рейса больного (подозрительного) контагиозной вирусной геморрагической лихорадкой (далее – КВГЛ) проводятся следующие мероприятия:

– больной (подозрительный) подлежит изоляции в отдельном помещении с выключенной вытяжной вентиляцией и закрытыми окнами;

– лица, не находившиеся в непосредственном контакте с больным (подозрительным), изоляции не подвергаются, но подлежат медицинскому наблюдению по месту жительства (командировки) территориальными организациями здравоохранения до истечения срока инкубации.

- Транспортное средство, на котором выявлен больной (подозрительный) КВГЛ, отводится на санитарную стоянку, тупик, площадку.

- Любое прибывшее из-за рубежа транспортное средство при выявлении на нем больного (подозрительного) КВГЛ подвергается обязательной заключительной дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

- При выявлении больного (подозрительного) КВГЛ на прибывшем в Республику Беларусь транспортном средстве в пунктах пропуска через Государственную границу он подлежит временной изоляции при условии герметизации помещения и отключения вытяжной вентиляции.

- Транспортировка больного (подозрительного) КВГЛ в изолятор, а затем в инфекционный госпиталь осуществляется с соблюдением требований действующих нормативных и распорядительных документов Минздрава Республики Беларусь.

- Госпитализация больного (подозрительного) КВГЛ проводится в изолированные палаты или в боксы инфекционных стационаров с созданием герметических условий и отключением вытяжной вентиляции (при наличии – в боксы-изоляторы с отрицательным давлением).

- Работа в инфекционных стационарах для больных КВГЛ (в изоляторах – для лиц, общавшихся с больными) осуществляется специально обученным персоналом в защитном костюме 1-го типа с соблюдением правил противоэпидемического режима, как при легочной форме чумы.