Статьи

Сроки кампании по вакцинации

Как правило, кампания по вакцинации против гриппа проводится с октября по декабрь. Это необходимо для того, чтобы к активному сезонному подъему заболеваемости ОРИ и гриппом, который традиционно приходится на конец января – начало февраля, успел выработаться иммунитет. Для его формирования необходимо от 7 до 21 дня. Оптимальная защита от гриппа сохраняется в течение около 6 месяцев. Поэтому именно вакцинация в осенний период обеспечивает надежную защиту от вирусов на протяжении сезона ОРИ.

Ежегодная прививка

Вместе с тем уже после 6 месяцев поствакцинальный иммунитет имеет склонность к угасанию. Кстати, это одна из причин почему необходимо вакцинироваться каждый год.

Вторая причина, почему нужно делать такую прививку ежегодно, – обновление штаммового состава вакцин. Для стран северного полушария это происходит в феврале, для южного – в сентябре. Ежегодно в этот период эксперты ВОЗ анализируют антигены и генетические свойства циркулирующих вирусов гриппа, насколько они изменились. Исходя из этого обновляется состав противогриппозных вакцин на предстоящий эпидемический сезон. Поэтому вакцина, которая использовалась в прошлом году, в этом году будет не актуальна.

В 2024 году в соответствии с рекомендациями ВОЗ штаммовый состав противогриппозных вакцин также претерпел изменения. Произведена замена компонента вакцин по вирусу гриппа А (H3N2) – прошлогодний штамм вируса А / Дарвин был изменен на штамм А / Тайланд.

Это значит, что в состав 3-валетных вакцин вошли штаммы вируса гриппа А – H1N1 Виктория, А – H3N2 Тайланд и В – Австрия, а в состав 4-валентных вакцин дополнительно включен штамм гриппа В – Пхукет.

Привиться против гриппа можно: на бесплатной основе 3-компонентной вакциной «Гриппол плюс» (Россия). Вакцина актуальна в нынешнем эпидсезоне и зарегистрирована в Беларуси.

Нужно ли готовиться к вакцинации

Какой-либо специфической подготовки перед вакцинацией против гриппа не требуется. Самое важное:

- быть здоровым на момент прививки;

- если обострились хронические заболевания или есть признаки простуды, лучше подождать выздоровления.

Какая может быть реакция на прививку

Самые распространенные реакции, которые, впрочем, регистрируются у небольшого числа привитых: покраснение, припухлость или болезненность в месте инъекции. Возможны незначительный подъем температуры, слабость, недомогание, головная боль.

Как правило, все эти проявления проходят в течение двух-трех суток, не требуют обращения за медицинской помощью и не нарушают трудоспособности. Подобные симптомы – индивидуальная реакция организма на формирование иммунитета к вирусу.

Cтатья подготовлена по данным спецпроекта «Медицинский вестник» для пациентов.

Почти все люди хотя бы раз в год подхватывают острые респираторные вирусные инфекции. Дети, иммунитет которых слабее, чем у взрослых, болеют еще чаще. Поэтому профилактика ОРВИ у детей особенно интересует родителей.

Мало кто осознает, что источник инфекции — это люди. Соответственно, лучшей профилактикой гриппа и ОРВИ является уменьшение количества контактов. Но так как дети ходят в сад и школу, взрослые — на работу, многие посещают секции, абсолютно все пользуются общественным транспортом и ходят в магазины, полностью исключить общение не удается. Соответственно, самый эффективный способ профилактики, исключающий контакты с носителями вирусов, сложно реализовать. Поэтому и существуют меры профилактики ОРВИ, которые снижают риск заражения. Важно осознать, что вирусы передаются воздушно-капельным путем и при контакте. Поэтому больные должны предпринимать меры, чтобы не заражать здоровых, а здоровые должны беречь себя.

Больной ОРВИ человек должен:

- Сидеть дома. Лучшая профилактика ОРЗ и ОРВИ со стороны инфицированного человека — исключение себя на время болезни из всех социальных кругов.

- Носить маску.

Если нет возможности сидеть дома, стоит позаботиться об окружающих и носить маску. Нужно помнить, что со временем она накапливает вирусы, ее нужно менять каждые 2 часа. В период болезни не нужно пожимать руки, обниматься, целовать и иначе контактировать с окружающими. Важно соблюдать респираторный этикет:

— при кашле и чихании необходимо использовать носовой платок, предпочтительнее применять одноразовые бумажные платки, которые выбрасывают сразу после использования;

— при отсутствии носового платка, простуженные лица должны чихать и кашлять в сгиб локтя, а не в ладони. Чихание или кашель «в ладошки» приводит к загрязнению рук и дальнейшему распространению инфекции через руки и предметы обихода;

— важно часто и тщательно мыть руки с мылом и стараться не прикасаться руками к губам, носу и глазам;

— по-возможности, следует избегать общения с кашляющими и чихающими и держаться от них на расстоянии не менее 1 метра.

Здоровые люди не должны надеяться на сознательность больных, они также обязаны предпринимать профилактические меры.

Когда начинается период заболеваний ОРВИ, профилактика в детском саду, школах, общественных учреждениях является нормальным явлением. Она направлена на уменьшение концентрации вирусов в воздухе, на снижение их активности.

Вот основные профилактические меры для предотвращения ОРВИ:

- Проветривания. Интенсивный воздухообмен снижает количество вирусов в воздухе, а вместе с этим и вероятность заболеть. Если в доме есть больной человек, проветривать нужно чаще.

- Кварцевание. УФ лучи убивают вирусы.

- Частое мытье рук.

- Влажная уборка с использованием дезинфицирующих препаратов.

- Обработка предметов общего пользования дезинфицирующими препаратами.

Профилактика гриппа и ОРВИ:

- Частые прогулки.

- Соблюдение личной гигиены.

- Поддержание оптимального уровня влажности, температуры, чистоты в помещениях.

- Увлажнение слизистой солевыми растворами.

- Вакцинопрофилактика.

Источник: рекомендации Министерства здравоохранения для населения Республики Беларусь.

В мире насчитывается более 45 миллионов слепых и свыше 135 миллионов слабовидящих людей. В 1998 году ВОЗ решила привлечь внимание к проблемам людей с нарушением зрения. Сам Всемирный день зрения стал отмечаться с 2000 года.

Кроме того, почти каждый второй житель Республики Беларусь имеет те или иные нарушения зрения. Чаще всего первые проблемы со зрением появляются за школьной скамьей. Так, если при поступлении в школу нарушения зрения наблюдаются у 4% детей, то к окончанию обучения эта цифра возрастает до 40%.

К числу основных причин нарушений зрения и слепоты в мире относятся:

- аномалии рефракции ( миопия, гипеметропия, астигматизм);

- катаракта;

- диабетическая ретинопатия;

- глаукома;

- возрастная макулярная дегенерация.

Во всех странах в число ведущих причин нарушения зрения среди детей и взрослого населения входит нескорректированная аномалия рефракции или более понятными словами: отсутствие ношения очков или мягких контактных линз при наличии жалоб у пациентов либо даже их отсутствия.

Почему так важно использовать коррекцию? Я же вижу и так хорошо.

Более простыми словами: ношение коррекции, а это и очковая коррекция, и коррекция с использованием линз, дает нашему глазу работать правильно, без перегрузки, а также правильной работе сетчатки глаза и всего зрительного анализатора. Если сетчатка не получает четкое изображение происходят процессы адаптации нашего глаза к напряженной работе и даже перегрузке всего анализатора.

И если в этом случае, говорить о взрослом человеке, то это может взывать такие симптомы как тяжесть и боль в глаза, головную боль, головокружение, чувство тошноты, снижение зрения в вечернее время, а следствие пониженную работоспособность и повышенную усталость вплоть до тревожного состояния и депрессии.

Если же говорить о перегрузке в работе глаза ребенка школьного возраста, в этом случае адаптация к перегрузке может привести к более быстрому снижению зрения, прогрессированию ранее имеющегося заболевания органа зрения и как следствие снижению успеваемости. У детей младшего возраста, страдающих ранними тяжелыми и необратимыми нарушениями зрения, могут возникать задержки моторного, речевого, эмоционального, социального и когнитивного развития, чреватые пожизненными последствиями.

Нарушения зрения у пожилых людей могут усугублять социальную изоляцию, вызывать трудности при ходьбе, повышать риск падений и переломов, а также вероятность более раннего помещения в дома престарелых и учреждения долговременного ухода.

Что же делать?

Контроль за своим здоровьем. Ежегодный плановый полный медицинский осмотр у офтальмолога для взрослого человека и, желателен осмотр 1 раз в полгода ребенка, а особенно школьного возраста, если же не было ранее более частых рекомендаций врача. Доктор расскажет и даст ответы на все Ваши вопросы, поможет подобрать правильную и полную для Вас коррекцию. На сегодняшний день офтальмология развивается стремительно и есть большое количество средств, чтобы выглядеть красиво, современно и пользой для Вашего зрения.

Что же касается гигиены зрения, то основные правила будут Вам подсказкой:

- Пишите и читайте только при хорошем освещении;

- При чтении держим книгу 30-35 см от глаз;

- Не читайте в транспорте и не читайте лежа;

- Смотрите телевизор не ближе 2-3 метров и не более 40 минут непрерывно, у детей рекомендовано не более 20 минут.

- Рекомендованная длительность просмотра гаджетов у детей 7 лет 40 минут в день, 7-18 лет – 45 – 60 мин., у взрослых не более 1,5 часа в день;

- За компьютером длительность 20-30 минут непрерывной работы, затем переключение взгляда на самую дальнюю точку в помещении на 20 секунд;

- Носите очки или линзы при сниженном зрении;

- Делайте гимнастику для глаз;

А также соблюдение здорового образа жизни:

- занятия спортом;

- полноценный отдых;

- сбалансированное питание;

- укрепление иммунитета;

- соблюдение правил личной гигиены;

- отказ от вредных привычек;

- хорошее эмоционально-психическое состояние.

Под репродуктивным здоровьем подразумевается не только отсутствие заболеваний репродуктивной системы, нарушений ее функций и процессов в ней, но и состояние полного физического и социального благополучия. Сохранение репродуктивного здоровья молодежи является одной из основных задач современного общества.

К факторам, которые пагубно влияют на репродуктивное здоровье можно отнести:

- низкую информированность населения в вопросах охраны сексуального и репродуктивного здоровья;

- раннее начало половой жизни;

- массовое увлечение молодёжи курением, алкоголем;

- низкая информативность системы полового воспитания детей и подростков;

- высокая стоимость контрацептивов;

- распространенность инфекций, передаваемых половым путем, особенно среди подростков и молодежи;

- высокий уровень подростковой беременности и абортов;

- недостаточная вовлеченность специалистов в процесс охраны репродуктивного здоровья и подготовки к планируемой беременности.

Формирование репродуктивного поведения молодых людей во многом зависит от:

— социальной среды, в которой они живут;

— взаимоотношений в семье, со сверстниками и другими взрослыми людьми; — использование средств связи и коммуникаций, включая интернет;

— увеличивающиеся возможности для туризма и общения со сверстниками других стран;

— наличия соматических заболеваний и заболеваний репродуктивной системы;

— экологических, социальных, экономических, культурных факторов. Это все способствуют более быстрому распространению, как позитивных, так негативных явлений в поведении молодежи.

Молодежь и подростки в силу своих возрастных особенностей недостаточно учитывают последствия вредных привычек, влияющих на их репродуктивное здоровье. Пьянство и алкоголизм осложняют социально-демографическую ситуацию в стране, влияют на численность населения и его психические и физические возможности, снижают социально полезную активность. Злоупотребление алкоголем приводит к снижению уровня рождаемости и увеличению числа детей с врожденными физическими и психическими отклонениями. В наше время однозначно и убедительно доказана несовместимость беременности и приема алкогольных или наркотических стимуляторов: повышается риск прерывания беременности, бесплодия, повышается вероятность рождения больного или неполноценного потомства. В ранние сроки результатом действия никотина, алкоголя и наркотиков является гибель оплодотворенной яйцеклетки и эмбриона, задержка роста и развития плода, нарушение формирования органов и систем плода, спонтанные выкидыши, мертворождения.

Одной из серьезных проблем среди подростков и молодежи являются ранние половые отношения, которые приводят к распространению инфекций передающихся половым путём, воспалительным заболеваниям репродуктивной системы, последующему бесплодию. У подростков половая близость происходит обычно в неподходящих условиях и при отсутствии элементарных знаний о безопасном сексе. Это может привести к подростковой беременности. Прерывание беременности в подростковом и молодом возрасте остается одной из самых актуальных проблем охраны сексуального и репродуктивного здоровья. Прерывание беременности всегда является серьезной операцией для здоровья женщины. Следует всегда помнить, что, прерывая беременность, женщина рискует своим здоровьем, будущим материнством и своим женским счастьем. Альтернативой прерывания беременности является контрацепция, позволяющая контролировать репродуктивную сферу жизни, определять желаемое количество детей в семье. Причиной неактивного использования современных методов контрацепции связано: с недостаточностью информации о современных методах контрацепции и их высокой стоимостью. Существенный ущерб репродуктивному здоровью подрастающего поколения и молодежи причиняется инфекциями, передающимися преимущественно половым путем (ИППП). Социологическое значение их определяется большой распространенностью, тяжестью последствий для здоровья заболевших, опасностью для общества, влиянием на воспроизводство потомства. Рост заболеваемости, несмотря на современные методы лечения, показывает, что медицинские методы неэффективны без активных профилактических мероприятий.

Охрана репродуктивного здоровья представляет собою совокупность факторов, методов, процедур и услуг, оказывающих поддержку репродуктивному здоровью и содействующих благосостоянию семьи или отдельного человека путем профилактики и решения проблем, связанных с репродуктивной функцией.

Основные рекомендации сохранения репродуктивного здоровья следующие:

- Максимально часто использовать наиболее доступные контрацептивы.

- Проводить профилактику абортов, особенно в раннем возрасте.

- Активно заниматься профилактикой и лечением всех заболеваний половой сферы.

- Адекватно и своевременно лечить все инфекции, передаваемые половым путем.

- Рассматривать вопросы планирования семьи и рождения детей.

- Неукоснительно соблюдать правила личной гигиены, причем это касается не только девушек, но и мужчин.

- Укреплять свой иммунитет.

- Соблюдать принципы здорового образа жизни.

- Стараться правильно питаться и не употреблять продукты, приносящие вред здоровью.

Обобщая вышеприведённые факты надо ясно отдавать себе отчет в том, что формирование индивидуального полового поведения происходит постепенно с возрастом. И все это время нельзя недооценивать роль родителей, как образца для подражания, а также роль друзей, школы и всего нашего общества в целом.

На состояние здоровья в пожилом возрасте, впрочем, как и в любом другом, влияют самые разные факторы. Это и генетическая предрасположенность к развитию тех или иных заболеваний либо к крепкому здоровью на долгие годы, и образ жизни, его условия. Вместе с тем правильное отношение к старению, изменение своих привычек, комфортное психологическое состояние могут значительно улучшить качество жизни и продлить активное долголетие пожилых людей.

На здоровье в пожилом возрасте оказывают влияние (гиподинамия, нерациональное питания, наличие вредных привычек и т.д.), постепенное затухание обменных процессов и процессов регенерации. Претерпевают изменения все внутренние органы и системы. Например, ткани сердца и сосудов становятся более жесткими, уменьшается синтез некоторых гормонов, иммунитет слабеет. Чем старше человек, тем выше у него риск развития заболеваний, так или иначе связанных с возрастом: сердечно-сосудистых, онкологических, патологий опорно-двигательной системы, желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы, когнитивных нарушений (деменции и болезни Альцгеймера). Каждый человек стареет по-разному. Кто-то в 50 лет ощущает себя глубоким стариком, а кто-то и в 80 лет полон жизненной энергии. Выделяют физиологический и патологический типы старения. Проще говоря, при физиологическом старении биологический возраст человека совпадает с реальным (паспортным). При патологическом (ускоренном) старении человек выглядит старше своих лет, его органы и системы изношены больше, чем у его ровесников. Повернуть время вспять, к сожалению, невозможно, а вот замедлить – вполне.

Одиночество и когнитивная активность

Одинокие люди стареют гораздо быстрее. У них выше риск развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых патологий, артрита и многих других болезней, которые способны значительно ухудшить качество жизни и ее продолжительность. Поэтому, не стоит замыкаться в себе, а больше общаться, сохранять свои социальные связи. Безусловно, с возрастом слабеет гормональная система, меняется эмоциональное восприятие, происходят другие процессы, которые характерны для старения. Однако если держать себя в тонусе, не запускать себя физически и интеллектуально, все эти процессы происходят физиологично.

Как правило, деменция диагностируется в пожилом возрасте. Кстати, одиночество также может послужить катализатором этого заболевания. Приближение старческого слабоумия, особенно в первое время, нередко происходит незаметно как для самого человека, так и его близких, за годы до появления явных изменений. Среди признаков деменции:

- нарушение долговременной и кратковременной памяти;

- потеря навыков ориентации в пространстве и времени;

- безразличие к некогда любимым занятиям и нежелание познавать новое;

- снижение критичности собственного восприятия.

С течением времени эти симптомы прогрессируют, а также появляются новые, более мощные. Одна из ярких отличительных черт деменции – человек живет своим прошлым.

Чем выше когнитивная активность человека, чем больше он учится, читает, решает интеллектуальные задачи, интересуется новым, тем выше вероятность, что в преклонном возрасте ему удастся сохранить ясность мышления.

Береги сердце смолоду

Для преклонного возраста характерен ряд изменений и нарушений в работе сердца. В частности, может увеличиваться размер левого желудочка, снизиться сократительная способность сердечной мышцы, а значит, и сила сердца. Это приводит к ухудшению кровоснабжения всех органов, в том числе и головного мозга. Более того, с возрастом теряют свою эластичность митральный и аортальный клапаны, а это приводит к нарушению пропускной способности крови.

Баланс и рациональность в питании

С возрастом пищеварительные процессы и скорость обмена веществ замедляются. Так, у пожилых людей избыточное потребление чрезмерно калорийной пищи, помимо лишнего веса, может запустить патологические процессы, которые приведут к развитию сахарного диабета, атеросклероза, артериальной гипертензии, подагры, мочекаменной, желчнокаменной болезни. Более того, употребление некоторых продуктов может вызывать дискомфорт, ухудшение самочувствия, и от них лучше отказаться.

Профессиональное долголетие

Здоровье и долголетие во многом зависят от того, как человек заботиться о себе: достаточно ли он двигается, как питается, есть ли у него вредные привычки, соблюдает ли режим дня, труда и отдыха, ощущает ли себя счастливым, приносит ли ему работа удовлетворение, умеет ли он сохранять оптимизм в любой ситуации. Например, многие пожилые люди и после наступления пенсии хотят и могут продолжить свою трудовую деятельность, они полны сил и энергии, желания работать.

Статья подготовлена по материалам спецпроекта «Медицинский вестник»

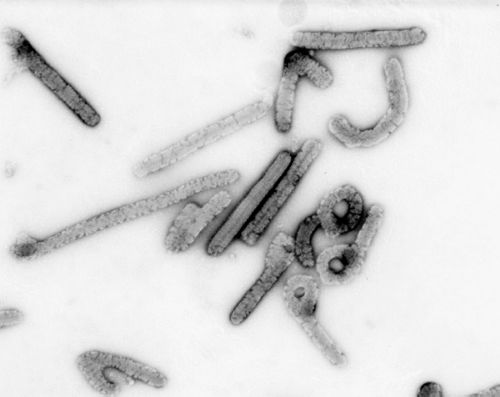

Вирусная геморрагическая лихорадка Марбург – инфекционное заболевание с различными механизмами передачи возбудителя.

Вирус Марбург был впервые обнаружен в 1967 году после одновременных вспышек в немецком городе Марбурге и в Белграде.

Распространение вируса, вызывающего лихорадку Марбург, происходит в результате:

контакта с лицом, имеющим симптомы, не исключающие лихорадку Марбург;

контакта с кровью, выделениями, или другими биологическими жидкостями лиц, у которых имеются симптомы данного заболевания, а также контакт с загрязненными биологическими жидкостями постельным бельем, одеждой, предметами личной гигиены и другими, поверхностями, в том числе при оказании медицинской помощи пациентам с лихорадкой Марбург при проведении медицинских манипуляций, уходе за ними, а также при проведении лабораторного исследования биологического материала, зараженного возбудителем лихорадки Марбург;

совершения поездки в страны, в которых в последние годы регистрировались случаи лихорадки Марбург (Руанда (2024 год), Кения, Уганда, Демократическая Республика Конго, Ангола, Зимбабве);

Наличия контакта с мертвыми или живыми египетскими летучими крыланами (фруктовоядными летучими мышами), относящимися к эндемичным видам, использование в пищу продуктов или готовых блюд, полученных от таких животных, а также фруктов, ягод, овощей, зелени, загрязненных их продуктами жизнедеятельности.

Данное заболевание начинается внезапно и сопровождается резким повышением температуры тела, сильной головной болью и тяжелым недомоганием. Распространенным симптомом являются мышечные боли. Далее могут развиваться острая водянистая диарея, боли и спазмы в области живота, тошнота и рвота, внутренние и наружные кровотечения, сыпь, желтушность кожных покровов. Тяжелые геморрагические симптомы и кровотечения, часто множественные, являются обычным симптомом в случаях с летальным исходом.

Прогноз и профилактика

Заболевание имеет серьезный прогноз и представляет повышенную опасность в плане возникновения эпидемических вспышек. При выявлении случаев марбургской геморрагической лихорадки необходимо строгое соблюдение мер предосторожности, рекомендуемых при работе с особо опасными инфекциями. Транспортировка и лечение больных производится в специальных изоляторах. Уход за пациентами должен осуществлять специально подготовленный персонал, использующий индивидуальные средства защиты. Специфической профилактики геморрагической лихорадкой Марбург не разработано. Целесообразно организовывать эпидемический контроль за лицами, приезжающими из эндемичных регионов на 21 день.

Диагностика

Диагностика геморрагической лихорадки Марбург основывается на клинико-эпидемиологических и лабораторных данных. При сборе анамнеза выясняется факт пребывания пациента в природно-очаговой местности, контакт с переносчиками заболеваниями и больными людьми. Неспецифические изменения крови включают лейкопению, тромбоцитопению, повышение уровня печеночных ферментов. С целью подтверждения диагноза геморрагической лихорадки Марбург используются молекулярно-биологические и серологические (ОТ-ПЦР, РИФ, ИФА, РСК, РН), электронно-микроскопические исследования. Тестирование биоматериала проводится в специальных лабораториях с соблюдением требований максимальной безопасности.

Для оценки поражения внутренних органов выполняется ЭКГ, УЗИ почек и УЗИ печени, исследование коагулограммы, общего анализа мочи, КОС. В связи с развитием полиорганных нарушений больные нуждаются в консультации нефролога, невролога, гастроэнтеролога, кардиолога, гематолога, офтальмолога.

Дифференциальная диагностика проводится с другими геморрагическими лихорадками (желтой, геморрагической с почечным синдромом, крымской, омской, боливийской, аргентинской геморрагической, лихорадкой Ласа, лихорадкой Эбола и др.). Также исключается малярия, холера, шигеллез, брюшной и возвратный тиф, лептоспироз, гепатит, менингит и пр.

Лечение геморрагической лихорадки Марбург

Пациенты с подозрением на геморрагическую лихорадку Марбург должны быть немедленно госпитализированы в инфекционный стационар и изолированы в отдельные боксы. При организации ухода за пациентами предпринимаются меры повышенного санитарно-эпидемиологического контроля: усиливаются дезинфекционные мероприятия, защита медицинского персонала, организуется безопасное проведение лечебно-диагностических манипуляций и процедур.

Этиотропная терапия геморрагической лихорадки Марбург не разработана, поэтому основное внимание уделяется патогенетическим и симптоматическим мероприятиям. Проводится парентеральная дезинтоксикационная терапия и оральная регидратация, внутривенное введение тромбоцитной массы. Есть сведения об эффективности введения плазмы реконвалесцентов, проведения интерферонотерапии, плазмафереза. При развитии бактериальных осложнений назначается антибиотикотерапия.

Прогноз и профилактика

Заболевание имеет серьезный прогноз и представляет повышенную опасность в плане возникновения эпидемических вспышек. Смертность среди заболевших геморрагической лихорадкой Марбург составляет 25-70%. При выявлении случаев марбургской геморрагической лихорадки необходимо строгое соблюдение мер предосторожности, рекомендуемых при работе с особо опасными инфекциями. Транспортировка и лечение больных производится в специальных изоляторах. Уход за пациентами должен осуществлять специально подготовленный персонал, использующий индивидуальные средства защиты. Специфической профилактики геморрагической лихорадкой Марбург не разработано. Целесообразно организовывать эпидемический контроль за лицами, приезжающими из эндемичных регионов.

Вы можете поделиться своей историей болезни, что Вам помогло при лечении геморрагической лихорадки Марбург.

Источники

- Настоящая статья подготовлена по материалам сайта: https://www.krasotaimedicina.ru/

ВАЖНО

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.

Боль в суставах и отек, скованность при движении, особенно по утрам… Если вы заметили у себя эти симптомы и они не проходят в течение примерно двух недель, пора обратиться к доктору. Эти признаки могут указывать на то, что начинается ревматоидный артрит. Как правило, заболевание может развиваться постепенно, ничем на ранних этапах себя не проявляя. Длительное время человека ничего не беспокоит, он чувствует себя хорошо. Вместе с тем в организме уже появились антитела, которые атакуют собственные ткани. Накапливаясь, они повреждают суставы, что приводит к их воспалению, разрушению и деформации. Со временем суставы теряют свои функции. При прогрессировании заболевания в патологический процесс втягиваются другие органы и системы (сердце, сосуды, почки).

Причины ревматоидного артрита

Ревматоидный артрит – аутоиммунное ревматическое заболевание, при котором иммунная система начинает воспринимать собственные ткани организма как чужеродные и вырабатывать атакующие суставы патологические антитела (аутоантитела). Болезнь поражает суставы в виде артрита, а также внутренние органы.

– Причины развития заболевания до сих пор не выяснены. Но есть факторы, которые влияют на предрасположенность к заболеванию: наследственность, женский пол, курение, вирусные инфекции, употребление красного мяса, кофеина, низкое потребление продуктов, содержащих витамин С, снижение концентрации мужских половых гормонов – андрогенов.

Например, среди женщин заболевание встречается в 2–3 раза чаще, чем среди мужчин. Пик болезни приходится на 30–55 лет, но заболевание встречается как в детском, так и в пожилом возрасте. При наличии у близких родственников случаев заболевания ревматоидным артритом риск заболеть им повышается в 16 раз.

Начало болезни. На что обратить внимание

Дебют заболевания протекает у каждого по-разному. У кого-то болезнь начинается остро: сразу появляются боль и отечность мелких суставов кистей, стоп, следом могут присоединиться остальные суставы. Появляется утренняя скованность: человек, встав с постели, не может выполнять обычные процедуры из-за болей и чувства «тугих перчаток и носков».

Человек не может держать зубную щетку, кружку, ложку, ему тяжело двигаться вообще. Утренняя скованность при ревматоидном артрите обычно длится более получаса, в тяжелых случаях целый день. При более легком течении пациент может ощущать боль, замечать небольшую отечность суставов, быстро проходящую при приеме обезболивающих и противовоспалительных препаратов. Могут присоединиться общие симптомы: слабость, быстрая утомляемость, незначительное повышение температуры (до 37,5 °С). Хотя для ревматоидного артрита более характерно поражение мелких суставов кистей и стоп, но дебют заболевания может начаться и с артрита коленных или плечевых суставов, что иногда удлиняет путь к постановке диагноза.

Для того чтобы лечение было успешным, обязательное условие – ранняя диагностика и своевременно начатая терапия. По мнению экспертов ВОЗ, «окно возможностей» (наиболее эффективный промежуток времени в плане ответа на терапию) составляет от 3 до 6 месяцев с момента дебюта заболевания.

Методов лечения ревматоидного артрита много, но подход к назначению препаратов строго индивидуальный. Вместе с тем есть ряд общих правил, соблюдать которые должен каждый пациент.

Выполнение упражнений лечебной физкультуры. Только одна гимнастика для суставов, в том числе мелких (кистей, стоп), отодвигает инвалидизацию пациентов на 7–10 лет.

Специальной диеты для пациентов с ревматоидным артритом нет. В любом случае придерживаться золотой середины и умеренности во всем будет разумно.

Для лечения ревматоидного артрита используются препараты, которые предотвращают прогрессирование деструктивных изменений в суставах или тормозят их развитие. Это так называемая базисная терапия. Для улучшения качества жизни и купирования воспаления назначают нестероидные противовоспалительные препараты или гормональные средства. Впрочем, необходимо помнить, что они убирают симптомы, но не влияют на течение процесса и не контролируют его.

Статья опубликована в соответствии с законом Республики Беларусь

«О санитарно-эпидемическом благополучии населения»

с целью повышения информированности по вопросу обеспечения

санитарной охраны территории и эпидемического благополучия

по карантинным и другим особо опасным инфекциям

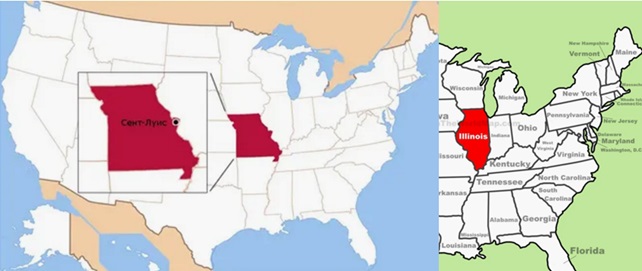

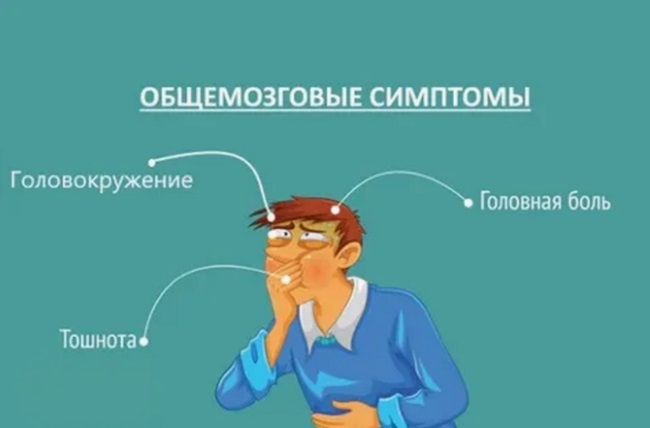

Энцефалит Сент-Луис – это природно-очаговая вирусная нейроинфекция, поражающая преимущественно оболочки и вещество головного мозга. Дебютирует остро общеинфекционными, менингеальными и общемозговыми симптомами. Наблюдаются расстройства сознания, головная боль, рвота, спастический мышечный гипертонус, парезы, угнетение брюшных и сухожильных рефлексов, эпилептоидный синдром.

История распространения

Заболевание впервые описано в 1932-1933 гг. во время эпидемической вспышки инфекции в США (Пармин, штат Иллинойс, и Сент-Луис, штат Миссури) Возбудитель болезни выделен в долине р. Иакима (Yakima-Valley, штат Вашингтон, CIIIA)R. Muckenfuss и L.T. Webster. Остается одной из наиболее частых причин энцефалита в американском регионе Описано более 50 вспышек болезни с поражением более 1000 человек, преимущественно бездомных.

Распространён также в Карибском регионе, в Бразилии, Колумбии, Аргентине, Суринаме, Мексике, Панаме, в Республике Тринидад и Тобаго, на Ямайке.

Источник инфекции — дикие птицы (воробьи, голубые сойки и голуби) и, в меньшей степени, млекопитающие. Переносчики — комары Culex pipiens, quinque fasciatus, stigmatosorn, Of tarsalis fatigaus,и др. Характерна сезонность с июля по сентябрь с преобладанием в августе и начале сентября. Заболевают люди, главным образом, старше 35 лет

Клиническая картина

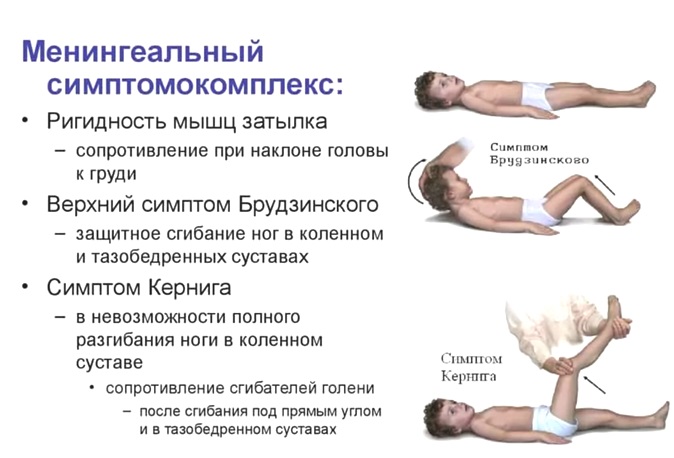

Инкубационный период длится от 4 до 21 дня. Заболевание развивается остро, нередко внезапно; появляются выраженная общая слабость, недомогание, головная боль, боль в мышцах. Температура тела повышается до 40+ С о и держится в течение 7—10 дней. Характерны головокружение, тошнота, рвота. На 2—3-й день развиваются менингеальные и общемозговые симптомы. Отмечаются ригидность мышц затылка, положительные симптомы Кернига и Брудзинского. Появляются сонливость, светобоязнь, спутанность сознания, нарушение речи (дизартрия, скандированная речь, реже афазия), иногда бред.

В остром периоде болезни наблюдаются двигательные расстройства, повышение мышечного тонуса, охватывающее всю скелетную мускулатуру и мышцы конечностей. Иногда отмечаются спастические парезы, гиперкинезы — тремор губ, языка, рук. Бывают эпилептиформные припадки. Сухожильные рефлексы в начале заболевания несколько повышены, к концу — понижены. Признаки раздражения коры головного мозга выражаются в клонических судорогах джексоновского типа. Приблизительно у 75% пациентов наблюдается энцефалит, у остальных — менингит. Практически у всех больных старше 40 лет имеются клинические проявления энцефалита. Весьма характерным клиническим признаком является дизурия: учащение мочеиспускания и дизурические явления наблюдаются более, чем у 20% больных.

Из осложнений, связанных с присоединением вторичной инфекции, отмечаются пневмонии и нефрит.

После выздоровления может длительно сохраняться астеническое состояние, нарушение психики, легкие парезы. После перенесенного заболевания остается стойкий иммунитет.

Прогноз и профилактика

Летальность в зависимости от формы заболевания составляет от 15% до 30%. Острый период длится 5—7 дней и заканчивается при легкой форме в течение нескольких недель, при тяжелой форме — нескольких месяцев. Остаточные расстройства в виде астении, тремора, нарушения интеллекта сохраняются на длительный срок у 5% больных.

10—40% детей в возрасте до 6 мес после заболевания задерживаются в физическом и умственном развитии (гидроцефалия, эпилептиформное состояние).

Основой профилактики является борьба с комарами и защита от их нападения. Применение формолвакцины из мозга зараженных мышей создает у привитых людей кратковременный иммунитет.

Статья опубликована в соответствии с законом Республики Беларусь

«О санитарно-эпидемическом благополучии населения»

с целью повышения информированности по вопросу обеспечения

санитарной охраны территории и эпидемического благополучия

по карантинным и другим особо опасным инфекциям

Энцефалит Долины Муррея – иначе именуется Австралийским энцефалитом (син.: австралийская X-болезнь) — это острая инфекционная болезнь из группы комариных вирусных лихорадок, вызываемая одноименным арбовирусом; протекает крайне тяжело, характеризуется лихорадкой, глубоким помрачением сознания, менингеальными явлениями и эпилептиформными припадками; встречается в Австралии.

История распространения

В 1917-1918 гг. энцефалит наблюдался в Австралии (Новый Южный Уэльс) в виде эпидемических вспышек, которые поражали в основном детей в возрасте до 5 лет. Летальность достигала 70%. Вспышки меньшего масштаба отмечались в 1922 и 1926 гг.

Врачи, изучавшие болезнь, предполагали, что она является менингитной формой острого полиомиелита. В 1919 г. была доказана самостоятельность данного заболевания, первично получившего название «Х-болезни».

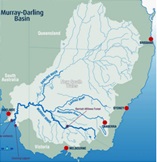

В 1951 г. в долине рек Муррей и Дарлинг во время очередной эпидемии энцефалита был выделен вирус, названный вирусом долины реки Муррей.

Клиническая картина

Инкубационный период длится 5-12 дней. Острой фазе болезни иногда предшествуют: головная боль, усталость, повышенная чувствительность, слабость конечностей. Часто продромальные явления отсутствуют. Температура повышается до 38,5-40°. Быстро развиваются инфекционно-токсические, общемозговые и менингеальные симптомы.

В качестве ранних симптомов наблюдаются: сонливость, мышечная слабость, расстройство координации движений, спутанность сознания, бред, тонический спазм, тремор конечностей, судороги. При прогрессирующем течении развивается коматозное состояние.

Длительность болезни около 2 недель. Остаточные явления у переболевших отсутствуют.

При неблагоприятном течении смерть наступает на 2-5-й день болезни.

Прогноз и профилактика

Лечение симптоматическое. Основой профилактики является борьба с комарами и защита от их укусов.

Применение формолвакцины из мозга зараженных мышей создает у привитых людей кратковременный иммунитет.

Статья опубликована в соответствии с законом Республики Беларусь

«О санитарно-эпидемическом благополучии населения»

с целью повышения информированности по вопросу обеспечения

санитарной охраны территории и эпидемического благополучия

по карантинным и другим особо опасным инфекциям

Лихорадка Западного Нила – это зоонозная трансмиссивная вирусная инфекция, вызываемая вирусом Западного Нила, которая протекает у человека в виде острого лихорадочного заболевания с симптомами общей интоксикации, умеренного полиаденита, с головными и мышечными болями, в ряде случаев с развитием серозного менингита и менингоэнцефалита.

История распространения

Впервые вирус лихорадки западного Нила был обнаружен в крови больной женщины в 1937 году, в Уганде. Постепенно, у населения Уганды и экваториальной Африки развился иммунитет к заболеванию к началу 70-х, однако, к этому времени вирус перекинулся и на другие регионы. Появились данные о широком распространении заболевания в других странах тропической Африки и Азии. На американском континенте первый случай заболевания был зафиксирован в Нью-Йорке в 1999 году. Наиболее часто современный вирус встречается в странах Средиземноморья: Израиль, Египет, во Франции на побережье Средиземного моря и Корсике, а также в Индии и Индонезии. Особенно частые случаи вируса в последнее время обнаруживаются в США, причём не только в болотистых субтропических регионах страны. Хотя вирус стабильно присутствует в болотах нижнего течения Миссисипи, наиболее крупные вспышки зафиксированы в Нью-Йорке и на северо-западе страны.

Природные очаги заболевания, как показали исследования, присутствуют и в южных регионах бывшего СССР: Армении, Азербайджана, Молдавии,Туркменистана, Таджикистана, Казахстана: в России на юге европейской части и на территории Омской области, на Украине в Одесской области.

С момента первого обнаружения в России в 1963 г. и вплоть до конца XX столетия о распространении лихорадки было известно в Астраханской области и отдельных обследованных территориях юга европейской и азиатской частей России. Крупная вспышка в 1999 г., затронувшая Астраханскую и Волгоградскую области, Краснодарский край, изменила отношение к этой инфекции. Лихорадка стала рассматриваться как одна из ведущих внутренних угроз для санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требующая организации сложной и многоуровневой системы эпидемиологического надзора, включающей мониторинг заболеваемости, изучение иммунной прослойки, зооэнтомологический мониторинг и мониторинг возбудителя. Эпидемический процесс в России имеет свои особенности и характеризуется подъемами заболеваемости с интервалом от 1 года до 8 лет, пре- имущественной регистрацией случаев ЛЗН на юге страны, наличием повышенного риска заболеваний среди лиц в возрасте 60 лет и старше, преобладанием случаев без поражения ЦНС при сохраняющемся устойчивом росте доли нейроинвазивных форм. С 1999 г. существенно увеличилось количество территорий с подтвержденной местной передачей вируса.

Клиническая картина

Инкубационный период обычно составляет 3-8 дней (от 2 дней до 3 недель). Болезнь начинается остро, с озноба и повышения температуры до 38-40 °С. Даже в легких случаях, при которых лихорадочный период составляет 2-3 дня, наблюдается интоксикация, проявляющаяся головной болью, болью в глазных яблоках, миалгией, артралгией и выраженной слабостью, которая сохраняется и после нормализации температуры. Продолжительность лихорадочного периода составляет от 2-3 до 10-12 суток, в среднем 5-7 дней. По данным литературы, наиболее частыми клиническими симптомами болезни являются склерит, конъюнктивит, сыпь, фарингит, полиаденопатия, гепатолиенальный синдром. Часто наблюдаются диспепсические расстройства. Поражения нервной системы в виде менингита и энцефалита наблюдались в единичных случаях. Чаще отмечался доброкачественно протекавший серозный менингит, в редких случаях — тяжелый энцефалит. Картина крови мало неспецифична, чаще имелась тенденция к лейкопении и лимфоцитозу.

Возможные последствия лихорадки Западного Нила могут быть следующими.

- Сохраняющийся мышечный тремор.

- Выраженный астенический синдром (хроническая усталость), может сохраняться даже после выздоровления.

- Парезы черепных нервов и конечностей.

Прогноз и профилактика

Своевременное обращение и лечение снижает риск осложнений и способствует полному выздоровлению в течение 10 дней. При наличии неврологических поражений срок реконвалесценции увеличивается до 30 и более дней. Летальность при нейроинвазивной форме достигает 20%, обычно связана с параличом дыхательной мускулатуры. Описаны длительные (свыше 1 года) депрессивные эпизоды у 33% пациентов, перенесших заболевание. Период сохранения астеновегетативных проявлений в среднем составляет 36 недель, неврологических симптомов – более 8 месяцев.

Специфическая профилактика для людей не разработана, существует лишь эффективный препарат для вакцинации лошадей. Одной из причин отсутствия человеческой вакцины является высокая изменчивость вируса; в настоящее время проходят клинические испытания живые аттенуированные и рекомбинантные субстанции, а также ДНК-вакцина.

К методам неспецифической профилактики болезни относятся своевременное выявление и изоляция больных, ветеринарный контроль над популяциями диких птиц и домашних животных, борьба с комарами (дезинсекция, противомоскитные сетки, спецодежда, репелленты).